ANALYTISCHE STUDIEN

ZUR METRIK DES MUOTATALER JUUZ

Diplomarbeit zur Erlangung des

Magistergrades der Philosophie

eingereicht an der

Geisteswissenschaftlichen Fakultät

der Universität Wien

von

Hermann FRITZ

Wien, am 17. April 1997

Vorwort zur Online-Auflage

Magistergrades der Philosophie

eingereicht an der

Geisteswissenschaftlichen Fakultät

der Universität Wien

von

Hermann FRITZ

Das Metrum ist eine Response und ein Konzept des Hörers und nicht eine objektive Eigenschaft des Schalles. In der Jodelforschung hat sich das noch kaum herumgesprochen, punkto Rhythmusforschung ist sie hinter der Afromusikologie mittlerweile mehrere Jahrzehnte im Rückstand. Der Glaube, man verstehe die Musik stets richtig, weil man ja in der ‚eigenen’ Kultur forsche, der Glaube, Jodelgesang sei stets simpel, ohne Polyrhythmik und ohne gewitzte Dissonanzbehandlung, der Glaube der Transkribierenden, sie könnten ohne Befragung der Jodelnden und ohne musikalische Analyse Taktvorschreibungen und Taktstriche methodenlos nach ihrem subjektiven Empfinden setzen, der Glaube, man könne ohne die Erforschung der Schwerzeitempfindungen der Überlieferungsträger über das Metrum wissenschaftliche Aussagen machen, ist in der Jodelfoschung nach wie vor - und gerade im heutigen Wissenschaftsbetrieb wieder - verbreitet. Noch die neueste Jodelforschung gründet Taktstrichsetzung und Taktvorschreibung auf subjektivem Empfinden statt auf musikalischer Analyse, Variantenvergleich und der Befragung der Jodelnden. Sie gelangt dadurch zu fehlerhaften Notationen. Dazu kommt, dass in der Jodelforschung die metrische Missdeutung theoretische Implikationen hat. Die schriftlich entstellten Formen werden ‚empirische’ Basis für größere Fehleinschätzungen. Meine nun 23 Jahre alte Arbeit ist aktueller denn je.

Meine Arbeit enthält Informationen und Untersuchungen, die nicht in der im Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft (1999: 305-408) veröffentlichten kurzen Zusammenfassung enthalten sind, nämlich:

- Grundsätzliche Überlegungen zu Rhythmus und Metrum,

- Elemente einer Theorie der metrischen Variantenbildung,

- Meine Metrumdefinition (S. 88),

- Jodelmetrum und Ideologie,

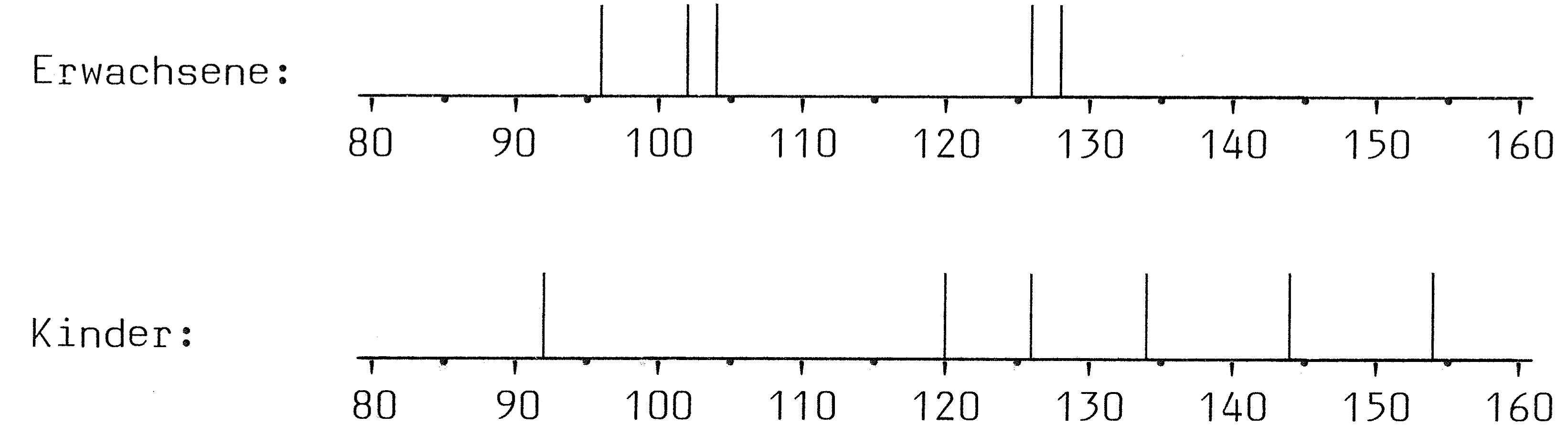

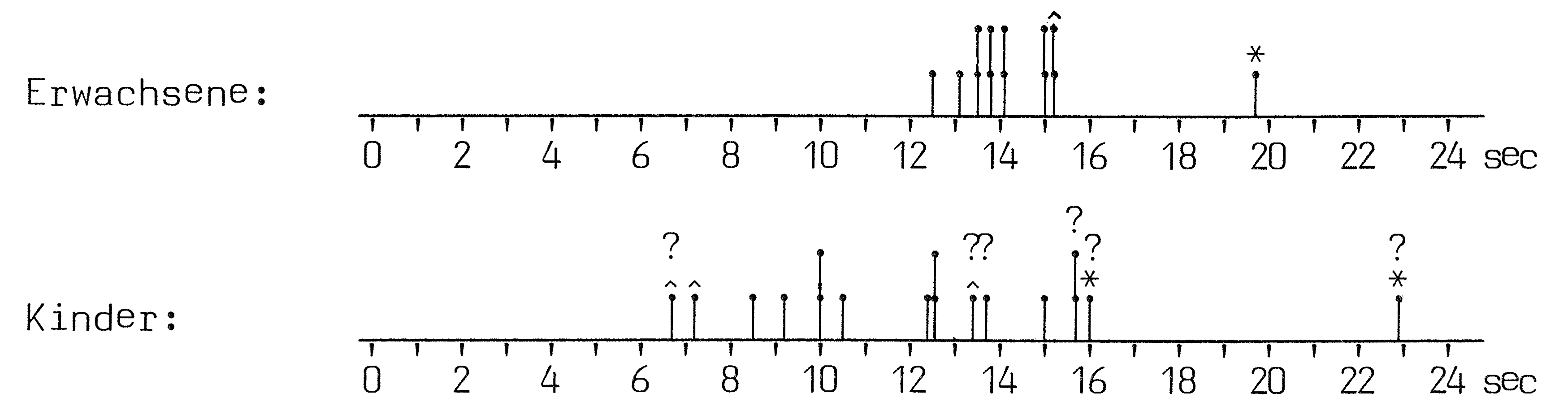

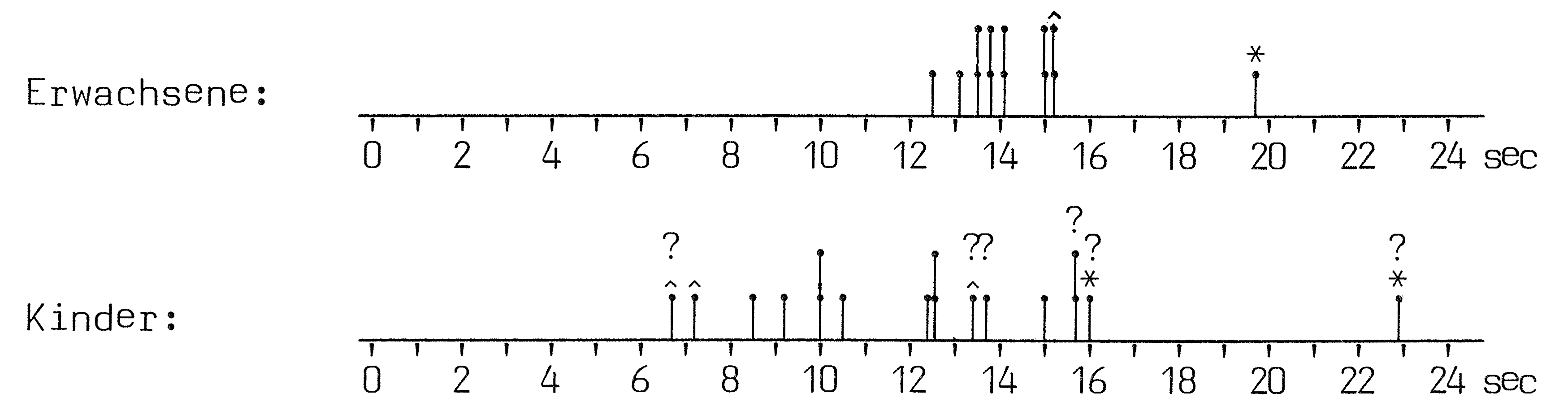

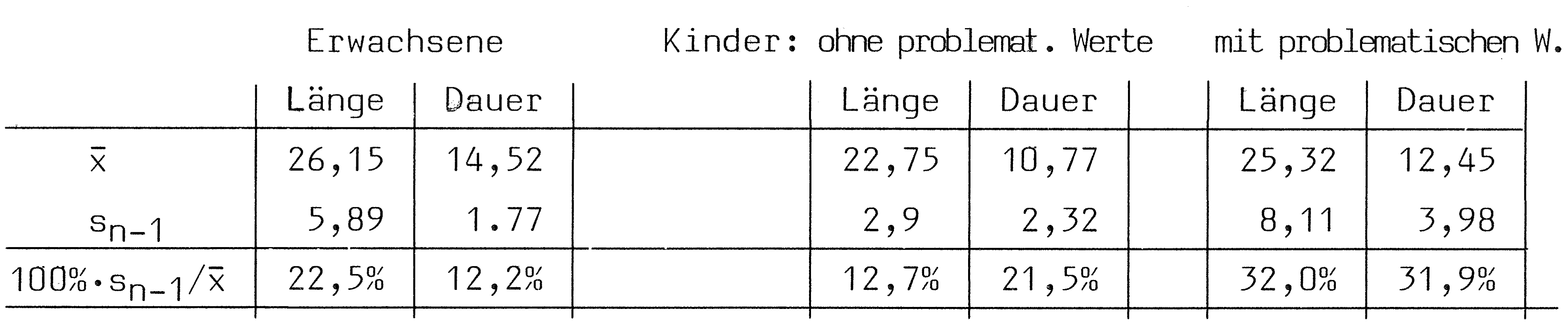

- Vergleich zwischen dem Juuzen von Kinder und Erwachsenen 1936,

- Rhythmusanalyse eines walzerhaften Juuz 1979,

- Ausschnitt aus einem Bericht über das Älplerfest in Schwyz 1855,

- Bewertungen des Vortrags von Anton Büeler in Jodlerfestberichten.

Wolfgang Sichardts Tonaufnahmen, die damals noch nicht zugänglich waren, befinden sich jetzt in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Würde ich das Buch heute noch einmal schreiben, würde ich die von der schwedischen Rhythmusforschung übernommene Terminologie ändern. Statt Ausführungsprofil

und Normdauern

würde ich Transkriptionsprofil

und Durchschnittsdauern

schreiben, um zu verdeutlichen, dass es um die Abweichung der Notation von der Musik geht und nicht umgekehrt. (An den Messwerten würde sich nichts ändern außer den Vorzeichen). Besonders stört mich heute der Ausdruck Normdauer

. Zudem würde ich verstärkt darauf hinweisen, dass die traditionelle Notenschrift überfordert ist mit der Aufgabe, sowohl die Dauer als auch die Schwere auszudrücken. Offensichtlich intendierte Frau Suter-Gwerder in einem ihrer Jüüz den von mir als |Halbe - Viertel| notierten Rhythmus nicht im Verhältnis nahe 2:1, auch nicht im Verhältnis nahe 3:2, sondern in einem dazwischenliegenden irrationalen Verhältnis (S. 187 ff.).

Simon Wascher danke ich für die Idee und die arbeitsaufwendige Realisierung der Online-Edition meines Buches. Hermann Haertel danke ich für die Umschrift der Notenbeispiele in ABC-Notation, wodurch sie mit Mausklick hörbar werden. Mein besonderer Dank gilt Peter Betschart. Ohne seine selbstlose Unterstützung bei meiner Feldforschung und ohne seine wertvollen Hinweise wäre meine Arbeit um einige wesentiche Datails ärmer.

Linz, 14. November 2020

Hermann Fritz

3

Vorbemerkungen

Das Muotatal im schweizerischen Kanton Schwyz gilt heute wohl unbestritten als eine der interessantesten Jodellandschaften des Alpenraums und zwar nicht nur in der vergleichenden Musikwissenschaft, sondern auch in der Volksliedforschung und neuerdings sogar in der Kulturindustrie, die die Musik dieses Hochgebirgstals als Urmusik

entdeckt hat. Die Musikwissenschaft, die derlei populäre Mythenbildungen gewohnt ist zu belächeln oder ihnen mittels rationaler Durchdringung des Gegenstandes aufklärend und aufklärerisch den Boden zu entziehen trachtet, tut sich in diesem Fall schwer. War sie es doch selbst, die als erste von der Außergewöhnlichkeit des Muotataler Jodels sprach und ihm hohes Alter bescheinigte.

Volksliedforschung, Populärwissenschaft und Kulturindustrie sind ihr darin bloß – mit Zeitverzögerung – gefolgt. Zum anderen erweist sich der Gegenstand dem wissenschaftlichen Zugriff gegenüber als sperrig. Auch die neuere Forschung stellt im Muotataler Jodel Besonderheiten fest, die sich in die europäische Musikgeschichte schwer einordnen lassen. Zwar ist die Musikwissenschaft heute in der Hypothesenbildung vorsichtig geworden, sie insistiert auf empirische Abstützung und sucht Spekulation zu vermeiden. Doch hat das andererseits zur Folge, daß in der Populärwissenschaft die früheren Hypothesen in Kraft bleiben, solange kein besserer Ersatz für sie angeboten wird. Und ein entscheidender Durchbruch, der das Denken über den Muotataler Jodel auf eine völlig neue Grundlage stellte, konnte bislang nicht erzielt werden.

Die Besonderheiten dieses Jodels bzw. des Juuz

, wie die Muotataler selbst ihn nennen, sieht die Musikwissenschaft in der von der gleichmäßig temperierten Stimmung weit abweichenden Gebrauchsleiter (Sichardt 1939, Zemp 1979/90 und 1987, Födermayr & Deutsch 1994) sowie im irregulären, in kein System zu fassenden Metrum (Sichardt 1939, Leuthold 1981) und in einigen Charakteristika der Ausführungsweise (Sichardt 1939, Zemp 1979, 1987 und 1990, Födermayr & Deutsch 1994). Auf die Eigenschaften, die heutige Forschung als für den Muotataler Juuz charakteristisch ansieht, hat bereits Wolfgang Sichardt (Sichardt 1939) hingewiesen. Physikalische Messungen der Gebrauchsleiter (Zemp 1979, 1987; Födermayr & Deutsch 1994) haben Sichardts mittels Tonbandtranskription gemachte Beobachtungen bestätigt und präzisiert. Die Konfiguration einer Gebrauchsleiter zu eruieren ist ein mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln leicht lösbares Problem. Schwieriger ist die Frage des Tonsystems, weil die sinnhaften Beziehungen zwischen den Tönen nicht gemessen, nur gedeutet werden können. Hier nimmt Hypothesenbildung und Spekulation einen breiten Raum ein.

Während Sichardt im Altstil des Muotatals

eine vorgregorianische Schicht

erkannte, in der die großen Sprungintervalle [...] keine harmoniegezeugte, sondern eine lineare Funktion

haben und in dem die Quart [...] als Melodieschritt, das Tetrachord als Melodierahmen und Gerüstbeziehung besondere Bedeutung

4

[gewinnt]

(Sichardt 1939: 29 f.), betont Zemp den neuzeitlichen Charakter: Trotz gewisser Archaismen gehört der Muotataler Juuz zum tonalen Tonsystem. Die Tonleiter ist in Dur, mit gelegentlichen Veränderungen bestimmter Stufen (hauptsächlich III, IV und VII)

, wobei er allerdings den Begriff des Dur in der Folge stark relativiert: Die Erhöhung der IV. Stufe der Tonleiter ist charakteristisch für bestimmte Muotataler Jüüzli [...] Man bemerkt bei gewissen Jüüzli eine neutrale Intonation der Terz.

(Zemp 1990).

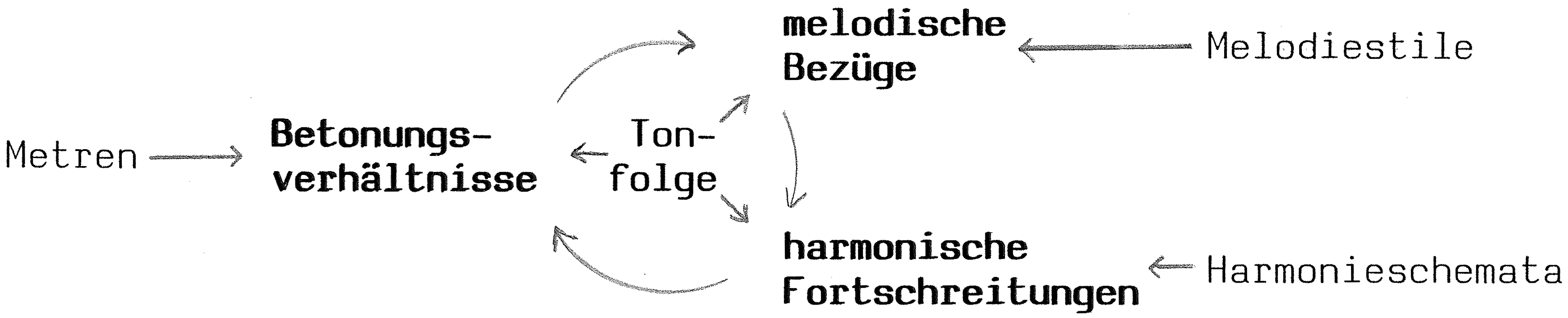

Ein zweites ungelöstes und kontroversiell diskutiertes Problem ist die metrische Struktur. Dieses Problem, dem sich die vorliegende Arbeit zuwendet, ist ungleich schwerer zu bearbeiten, weil der Zusammenhang zwischen der Ebene der naturwissenschaftlich meßbaren Fakten und der Ebene der musikalischen Konzepte ungleich komplexer ist. Tonsystemforschung kann von physikalischen Meßwerten ausgehen und dann fragen, durch welche melodischen und harmonischen Konzepte sie bedingt und verursacht sind. Die meßbaren Lautstärkeimpulse sind bestenfalls bei Tanzmusik ein guter Indikator für Metrisches. Beim Jodel muß die Metrumforschung ein ganzes Bündel von Indikatoren in Betracht ziehen, darunter Größen, die nicht meßbar, sondern nur verstehbar sind wie melodische Sinnakzente und die hinter einer Melodie stehenden harmonischen Vorstellungen. Das zu Deutende hängt hier von einem anderen zu Deutenden ab und damit steht die Erforschung des Jodelmetrums in der ständigen Gefahr, in reine Spekulation abzudriften.

Dies wirft die Frage nach einer methodischen Vorgehensweise auf. Der Metrum-Forscher kann nicht einfach Taktstriche setzen mit der Begründung: Ich verstehe das so

. Das wäre ein Argument in der Kunst, nicht jedoch in der Wissenschaft.

Denn es geht hier um die Frage, wie die Muotataler selbst das Metrum ihrer Jüüz' auffassen. Der Metrumforscher kann sich daher auch nicht wie die frühere Aufzeichnungs‐ und Transkriptionspraxis damit begnügen, ein vermutlich intendierte[s]

Metrum (Lubej 1992: 106) zu notieren. Zumindest müßte er seine Vermutungen ausführlich begründen. Und die beste und sicherste Begründung ist die Kenntnis der metrischen Vorstellungen der Juuzerinnen und Juuzer. Um sich diese Kenntnisse zu verschaffen, muß der Forscher die Ausführenden befragen und und er muß eine Methode entwickeln, die es ihnen ermöglicht, ihre metrischen Vorstellungen auch zu äußern.

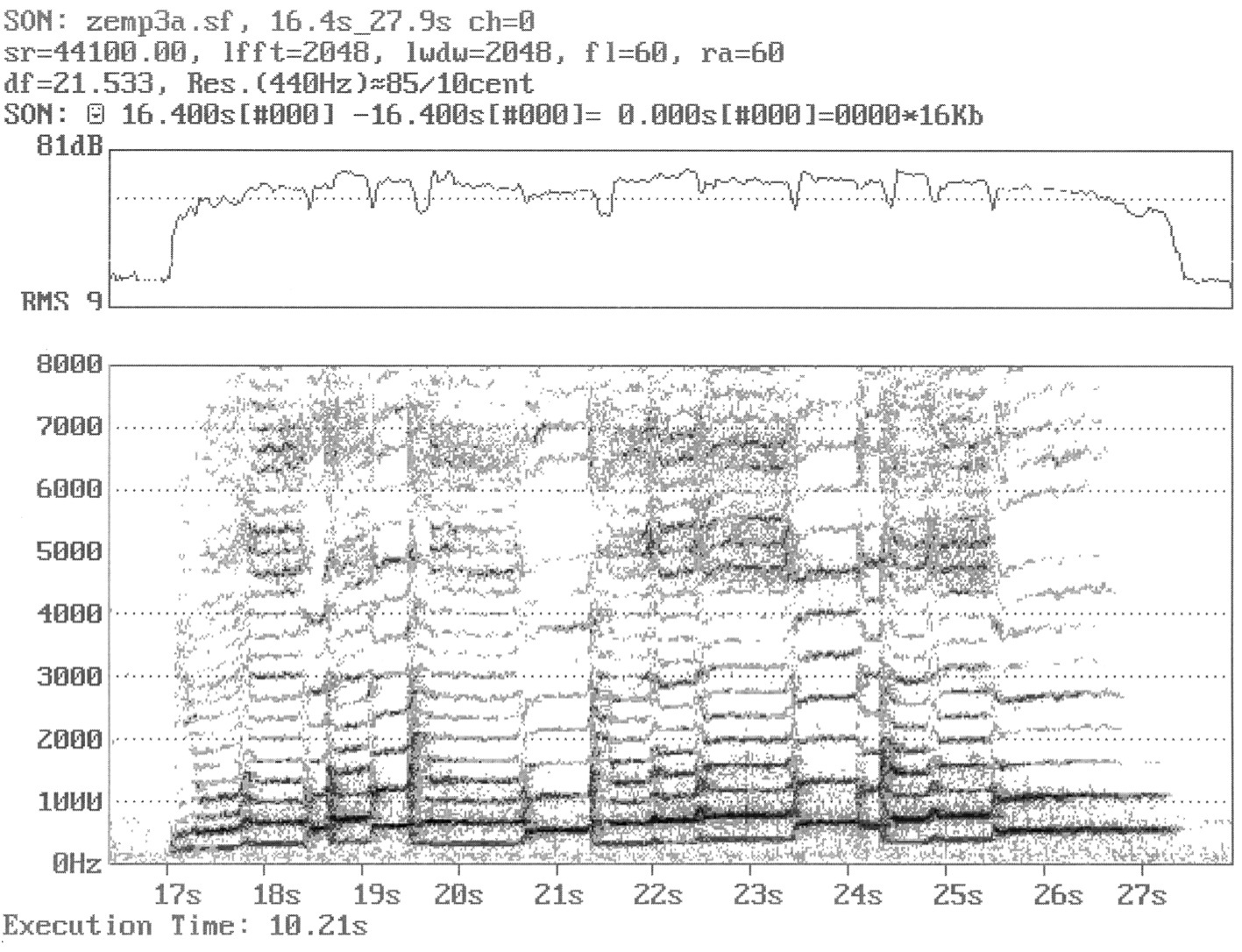

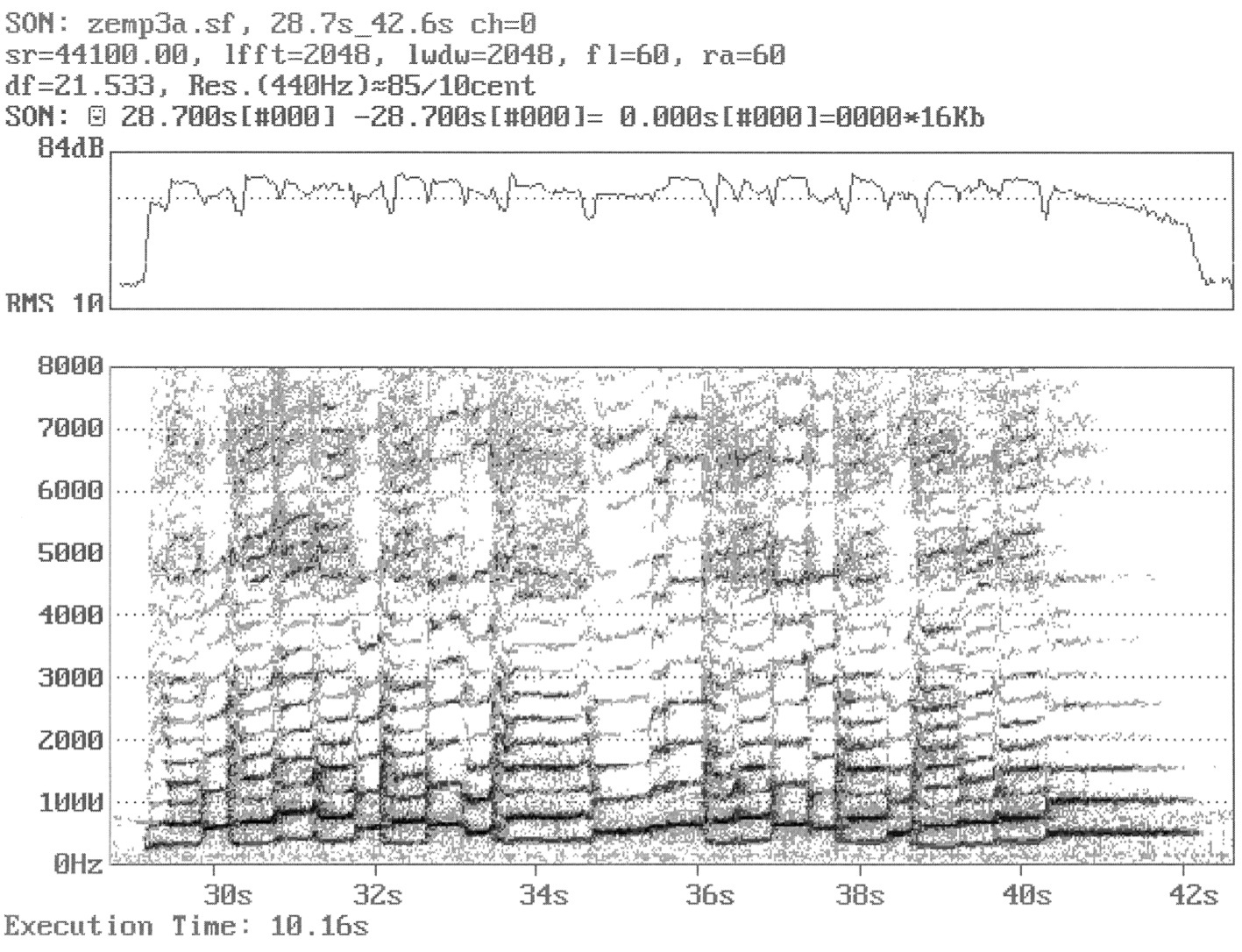

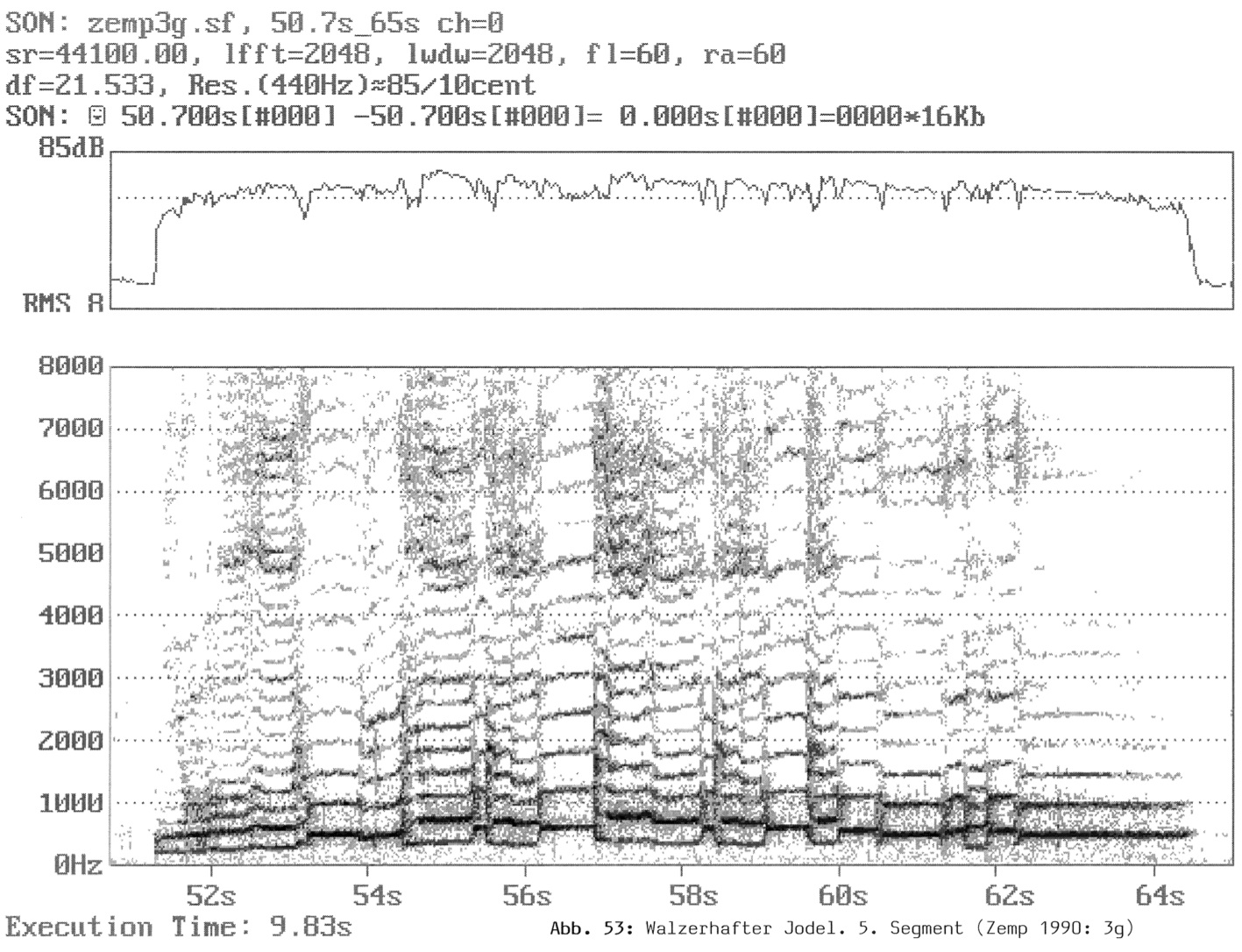

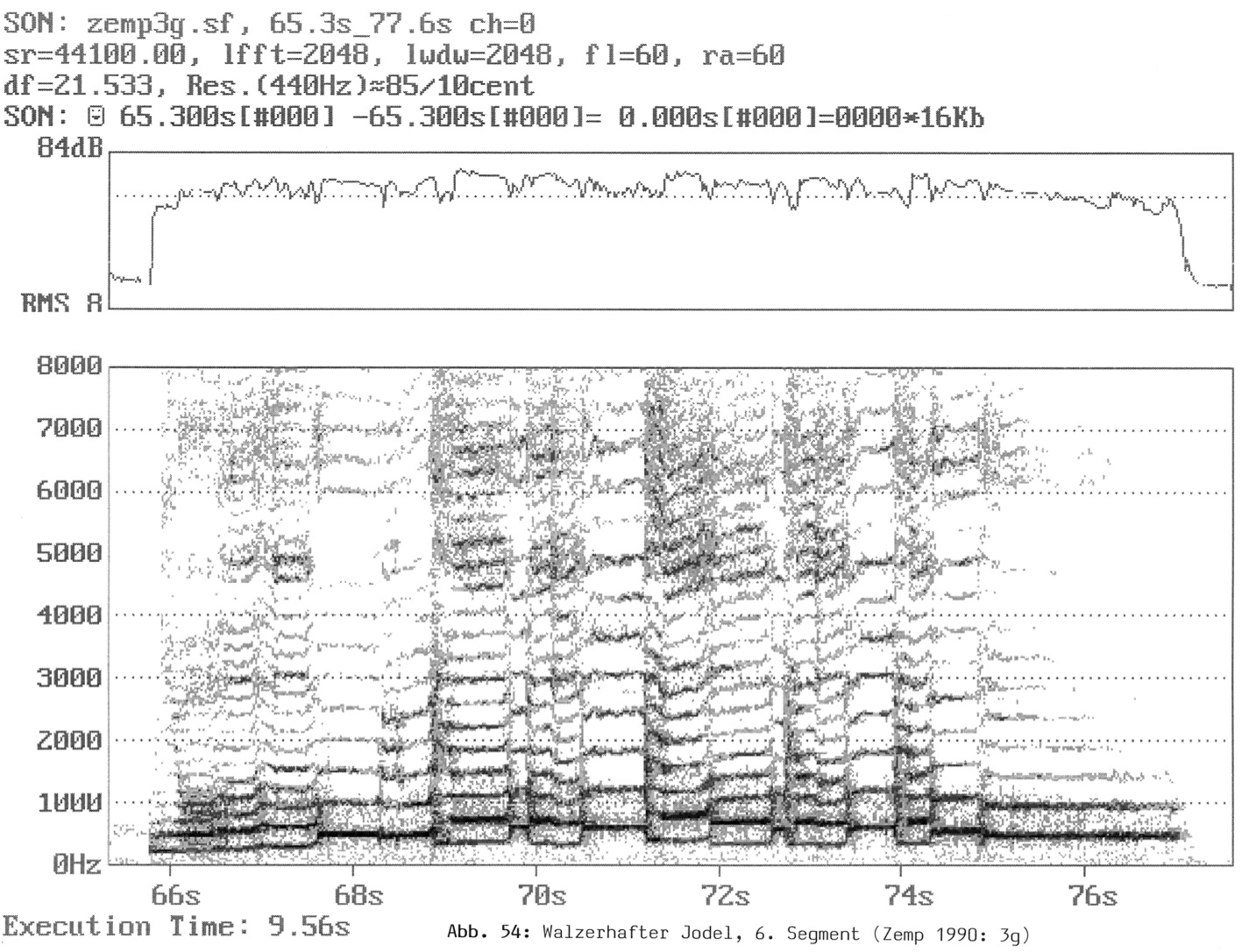

Eine repräsentative Anzahl von Juuzern zu ihren metrischen Auffassungen zu befragen und das hinsichtlich möglichst vieler Jüüz' hätte eine längere und kostenaufwendige Feldarbeit im Muotatal bedeutet. Deshalb entschied ich mich für eine methodenpluralistische Vorgangsweise: Mithilfe der naturwissenschaftlichen und der historisch-vergleichenden Methode wurden zunächst Hypothesen gewonnen, die dann ethnomethodisch überprüft wurden. Zur Bildung solcher Hypothesen maß ich Spektrogramme aus und untersuchte sie auf die Passung mathematischer Raster.

5Ein zweiter Zugang war die statistische Auswertung der Transkriptionen anderer Autoren. Als eine zur Hypothesengewinnung sehr fruchtbare Methode erwies sich die historisch-vergleichende. Besonders brachte der bislang kaum angestellte Vergleich des Juuz mit der Tanzmusik überraschende Ergebnisse. (Ansätze dazu gibt es in Hugo Zemps Film Kopfstimme, Bruststimme

). Die Hypothesen wurden sodann in der Befragung zweier Informanten überprüft, wofür mit Absicht solche Stücke ausgewählt wurden, deren metrische Deutung umstritten war und bei denen auch meine Hypothesen eine Zweideutigkeit offenließen.

Zuletzt wurde in einer Reflexion des Gesamtergebnisses die Theorie der metrischen Variantenbildung und der historischen Abstammung der metrisch-formalen Struktur der alpenländischen Jodelmelodien von der Tanzmusik gebildet. Diese Theorie, das möchte ich gleich an dieser Stelle betonen, ist keine Theorie über die Entstehung des Jodelns und hat mit den zahlreichen Theorien dieser Art nichts zu tun. Sie versucht weder, über den Ursprung dieser Gesangstechnik generell etwas auszusagen noch über den Ursprung des alpenländischen Jodelns speziell. Sie versucht nicht, Hypothesen darüber zu bilden, was in vorhistorischer Zeit vielleicht einmal gewesen sein könnte. Sie zielt nicht auf das Jodeln als Gesangstechnik ab, sondern auf das Repertoire der Jodler. Sie will die viel bescheidenere Frage beantworten, wie das alpenländische Jodelrepertoire zu den heute vorfindlichen Formschemata gelangte sowie die Zusatzfrage, warum es mitunter Abweichungen von diesen Formschemata gibt.

Die gewählte Reihenfolge der einzelnen Kapitel versucht, die mit den verschiedenen Methoden gewonnenen Erkenntnisse zu einer stringenten Argumentation zu verzahnen.

Dabei wurden die zwingendsten Argumente an den Anfang gestellt. Sie sollen eine feste Basis abgeben für die mehr interpretatorischen und hypothetischen Erwägungen. Auf diese folgt der Bericht über die Feldforschung, in dem die aufgestellten Hypothesen überprüft und teilweise revidiert werden. Am Ende steht die Theorie über die Herkunft des rezententen Jodlermetrums. An den Beginn der Darstellung wurde ein Abriß über die divergierenden Auffassungen der einzelnen Forscher gesetzt, um die Problematik sichtbar werden zu lassen.

Diese Reihenfolge der Darstellung entspricht nicht dem tatsächlichen Verlauf des Erkenntnisprozesses. Zuerst entdeckte ich mittels der vergleichenden Methode die Formschemata, dann führte ich die Feldforschung durch und zuletzt suchte ich nach einer beweiskräftigen statistischen und naturwissenschaftlichen Untermauerung. Die Theorie der metrischen Variantenbildung war in Ansätzen schon während meiner Arbeit über den Jodel im salzburgischen Ennstal (Fritz 1990) und während meiner Feldarbeiten in Abersee (Gemeinde Strobl und St. Gilgen, Salzburg) entstanden. Sie hat sich am Muotataler Material bewährt und weiterentwickelt. Zweifel an der Plausibilität von Wolfgang Sichardts Taktstrichsetzungen waren 6 mir bereits 1989 gekommen. Damals gelang es mir bei den Jodelweisen, aber noch nicht bei den Büchelstücken, eine plausiblere metrische Deutung zu finden. Auch war mir damals die Möglichkeit einer Differenz zwischen dem in der historisch-vergleichenden Untersuchung gefundenen Formschema und dem ethnomethodisch ermittelten metrischen Konzept noch nicht ins Bewußtsein gelangt. In der Arbeit über die Jodel im salzburgischen Ennstal habe ich diese Differenz beim Rubatostil als Umwandlung von gedehnten in gezählte Zeiten vermutet (Fritz 1990: 45), doch hielt ich es bis vor kurzem nicht für möglich, daß eine metrische Umdeutung auch bei gleichbleibender rhythmischer Gestalt im Nonrubatostil auftreten kann.

Als die Arbeit geschrieben war, stellte sich heraus, daß sie für eine Diplomarbeit viel zu lang war. Es stand dafür, sie in zwei Teile aufzuspalten: den ersten Teil als Diplomarbeit zu gestalten und den zweiten für eine anderweitige Veröffentlichung vorzubehalten. Als quasi natürliche Teilung bot sich eine methodische an. Im ersten Teil stehen statistische und naturwissenschaftliche Analysen im Vordergrund, den zweiten Teil bilden die historisch-vergleichende Untersuchung und der Feldforschungsbericht. Diese Unterteilung ist auch inhaltlich sinnvoll: Im ersten Teil werden bestimmte in der Muotatalforschung vorherrschende Auffassungen in Zweifel gezogen, im zweiten wird eine Problemlösung erarbeitet und ethnomethodisch überprüft. Die methodologische Reflexion wurde dem ersten Kapitel zugeschlagen. Damit verhält sich nun der erste zum zweiten Teil wie die Exposition zur Durchführung. Im ersten Teil, der hier als Diplomarbeit vorliegt, werden begründete Zweifel an gewissen Auffassungen angemeldet, Anhaltspunkte für eine Alternative bereitgestellt und ein methodischer Lösungsweg skizziert.

Es sei nun eine Bemerkung zur Terminologie gestattet, die gleichzeitig eine Abgrenzung des Gegenstandes darstellt. Nach allgemeiner Auffassung ist das Jodeln eine Singart [...], die sich durch häufigen, beweglichen Registerwechsel zwischen Bruststimme und Falsett kennzeichnet

(Sichardt 1939: 2; Hervorhebung durch Sichardt) bzw., in der gleichsinnigen, prägnanten Formulierung Walter Grafs, durch den abwechselnden Gebrauch von Brust‐ und Falsettstimme

(Graf 1975: 588; gleichlautend Födermayr und Deutsch 1994: 256). Darauf aufbauend gelangen Franz Födermayr und Werner A. Deutsch in ihrer Studie Analytische Grundlagen zu einer Typologie des Jodelns

(Födermayr & Deutsch 1994) zu folgenden Begriffsbestimmungen: Im Einklang mit dem Dudenwörterbuch der deutschen Sprache (Baumann 1976: 92) soll die entsprechende Tätigkeit als jodeln bezeichnet werden, die Person, die diese Tätigkeit ausübt, als Jodler (in) und das Ergebnis des Jodelns als Jodel.

(Födermayr & Deutsch 1994: 256). Die beiden Autoren leiten hier die Bedeutung des Wortes Jodel logisch von der Grafschen Definition des Begriffes jodeln ab. Sie weisen

7

allerdings darauf hin, daß es mit diesen Begriffsbestimmungen im Hinblick auf einschlägige regionale Bezeichnungen [...] Probleme [gibt]

(Födermayr & Deutsch 1994: 256).

Und solche Probleme treten bei meiner Arbeit nun auch tatsächlich auf, verursacht nicht nur durch die regionalen Bezeichnungen, sondern auch durch die von Autor zu Autor differierende Terminologie. Es gibt nämlich neben dem weitesten, allein gesangstechnisch definierten Begriff des Jodels, wie ihn Födermayr verwendet, auch engere Begriffe, die neben dem stimmphysiologisch-gesangstechnischen Kriterium noch zusätzliche Kriterien sprachlich-textlicher, funktionaler oder musikalisch-formaler Natur beinhalten.

Diese engeren Begriffe treten interessanterweise nicht unter dem Wort jodeln, sondern unter dem Wort Jodel auf (bzw. in der älteren Literatur unter dem Wort Jodler, das dort sowohl die männliche ausführende Person als auch das musikalische Ergebnis bezeichnet). So findet sich bei Max Peter Baumann folgende Begriffsbestimmung: Unter Jodel versteht man heute ganz allgemein eine text‐ und wortlose Singweise, die auf einzelnen nicht sinngebundenen Vokal-Konsonantverbindungen [...] alternierend in Brust‐ und Falsettstimme gesungen wird.

(Baumann 1976: 92). Dieses sprachliche Zusatzkriterium

*)

*) Es findet sich auch bei Zemp: Eine weitere Charakteristik des Jodels ist das Fehlen von Text

(Zemp 1990).

schließt mit Registerwechsel gesungene Lieder, wie sie zumindest in Österreich

**)

**)nach eigenen Beobachtungen im Feld.

vorkommen, aus dem Begriff des Jodels aus. Damit ist Baumanns Begriffsbestimmung dem umgangssprachlichen Begriff Jodel (bzw. im Bairisch-Österreichischen: Jodler) näher, ohne mit diesem jedoch ganz identisch zu sein. Ein anderes Zusatzkriterium verwendet Wolfgang Sichardt, wenn er den Jodler

von angrenzenden Gattungen

bzw. benachbarten Volksmusikformen

unterscheidet (Sichardt 1939: 41), zu denen er nicht nur die registerwechsellosen Alpsegen

Und Juchzer

zählt, sondern auch Gattungen, die nach der rein stimmphysiologisch-gesangstechnischen Definition durchaus unter den Begriff des Jodels fielen, wie Almschreie

und Jodelrufe

(Sichardt 1939: 47 ff.) sowie Lockgesänge

und Kuhreigen

(Sichardt 1939: 52 ff.). Es handelt sich hierbei um eine sowohl funktionale als auch musikalisch-formale Unterscheidung; funktional, weil der ruf‐ oder mitteilungshafte

Charakter (Sichardt 1939: 41) die gemeinsame Eigenschaft dieser Gesänge ist, wobei Sichardt die Unterteilung dieser angrenzenden Gattungen

– wiederum funktional – danach vornimmt, ob die Adressaten Menschen (Juchschrei, Juchzer, Almschrei, Jodelruf), Tiere (Lockrufe, Lockgesänge, Kuhreigen) oder übernatürliche Wesen (Alpsegen) sind, und musikalisch-formal, weil die funktionalen Unterschiede mit den musikalisch-stilistischen weitgehend parallel gehen.

Das primäre Unterscheidungskriterium Sichardts ist freilich das Funktionale.

Im Unterschied zum positiv definierten Begriff des Jodelns bleibt der Begriff des Jodlers

jedoch negativ definiert, denn Sichardt läßt sich an keiner Stelle darüber aus, welche spezielle Funktion dem Jodler

im Gegensatz zu den funktional wohldefinierten angrenzenden Gattungen

eigentlich zukommt.

Eine ähnliche begriffliche Komplikation tritt bei Max Peter Baumann auf.

Bei ihm tritt Jodel

sowohl als Überbegriff als auch als Unterbegriff auf, wie schon aus der Einteilung des 3. Teils (Zum Funktionswandel des Jodels

(Baumann 1976: 79 ff.)) in Unterkapitel hervorgeht, in denen Kuhreihen

, Jauchzer, Lock‐ und Jodelrufe

sowie Jodellied

vom eigentlichen Jodel

unterschieden werden. Diese Einteilung geht in den Begriffsumfängen weitgehend mit der Sichardtschen Unterscheidung parallel. Unklar bleibt jedoch das Unterscheidungskriterium. Zwar entbehren die vom Unterbegriff Jodel abgegrenzten Phänomene teils des Registerwechsels oder/und sie sind zum Teil textiert, doch gibt es auch textlose, registerwechselnde Kuhreigen (Baumann 1976: 133), Tierlockrufe (Baumann 1976: 145 und 149), Jauchzer (Baumann 1976: 149) und die Jodelrufe genügen von vornherein allesamt Baumanns gesangstechnischer, sprachlich-textlicher Begriffsbestimmung (Baumann 1976: 149). Daher ist zu vermuten, daß neben dieser Jodeldefinition noch andere Kriterien hinter dieser Einteilung stehen. Und da laut Baumanns Auffassung Lockruf, Kuhreihen und Jodel funktional in enger Verbindung [stehen]

(Baumann 1976: 147), ist dieses versteckte Kriterium wohl eher als ein musikalisch-formales denn als ein funktionales zu denken. In diese Richtung weisen auch Baumanns Ausführungen zu den Melodiestrukturen mündlich tradierter Jodel

(Baumann 1976: 154). Genau besehen treten bei Baumann also zwei Jodelbegriffe auf: ein weiterer, der durch die oben zitierte Definition bestimmt ist und ein engerer, dessen Begriffsbestimmung unklar bleibt und der primär negativ – durch Abzug der Kuhreihen, Jauchzer, Lock‐ und Jodelrufe – definiert ist. (Der dritte, speziell für die statistische Untersuchung definierte Jodelbegriff schließt darüberhinaus die stilisierten Jodelgesänge und Jodellieder, d.h. jene Melodien, die ein komponiertes, schriftliches Gut darstellen, aus (Baumann 1976: 154)).

Damit ist die Frage aufgeworfen, was es mit diesem bei Sichardt und Baumann und auch bei Gaßmann (Gaßmann 1906; 1936; 1961) auftretenden engsten, negativ definierten und, wie die Notenbeispiele zeigen, der umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes Jodel am nächsten kommenden Jodelbegriff auf sich hat. Aus Sichardts und Baumanns Ausführungen ist zu schließen, daß die Bestimmungsmerkmale dieses Jodel im engeren Sinne im funktionalen oder im musikalisch-formalen Bereich zu vermuten sind.

9Hugo Zemps Muotatalforschung wirft Licht auf diese Frage: Früher war der Juuz mit der Tätigkeit der Bauern verbunden. Die Männer juuzten, um die Kühe zum Melken herbeizulocken, während des Melkens im Stall oder draußen auf der Alp, beim Grasmähen, beim Holztransport, usw. Die Frauen juuzten ebenfalls bei der Arbeit auf dem Bauernhof oder in der Küche. Am Abend juuzte man manchmal auf der Bank vor dem Haus, während Familienzusammenkünsten, während im Bauernhaus veranstalteten Tanzabenden (Schloffätänz) oder im Wirtshaus. Man konnte auch etwa die Nachtbuebä auf dem Weg zu einem von jungen Mädchen bewohnten Bauernhof hören.

(Zemp 1990; Hervorhebungen im Orig. kursiv). Der Juuz ist demnach funktional weder auf die Arbeit mit dem Vieh beschränkt noch auf Arbeit generell, er ist bei der Arbeit nicht immer streng funktionsbezogen, sondern auch als bloßer Zeitvertreib, als musikalische Untermalung (in der Küche

z. B.) gebraucht und er ist wichtiger Teil der Geselligkeit. Der Juuz ist multifunktional. In dieselbe Richtung weisen auch die Berichte Peter Betscharts: So erzählte mir meine Mutter, dass man vor 20 Jahren fast jeden Abend von einer Seite her ein paar Gsätzli gehört habe. Von der andern Seite des Tales wurde dann

(Betschart 1981: 7).

Bescheid-gegeben

. Damals war der abendliche Platz noch auf der Bank vor dem Haus und nicht vor dem Fernseher. Auch die Nachtbuben haben sehr schön gejuuzt. Sie waren darauf eingespielt, selbst Stimmung zu machen in den Wirtschaften. [...] Fast jeder Juuzer war Bauer oder zumindest Älpler [...] Mehrere betonten, beim Vieh gerne gejuuzt zu haben. Andere wieder beim Heuen usw. [...] Natürlich traf man den Juuz auch schon früher, genau wie heute, am Wirtstisch; [...] es gehörte die Atmosphäre der Zusammengehörigkeit dazu. Wo gejuuzt wird, gibt es immer Stimmung.Ehrler Paul, wohnhaft gewesen an der Grundstrasse, erzählte mir, dass früher die Fuhrmannen aus dem Tal bei ihnen einkehrten oder vorbeifuhren.

Besonders an Inspektionstagen ging es hoch zu und her im Schützenhaus.

In der Wirtschaft oder auf dem Leiterwagen wurde gejuuzt.

(Betschart 1981: 20).

Betschart erwähnt hier außer der Rolle des Juuz bei der Arbeit und in der Geselligkeit auch die Funktion als Verständigungsmittel auf weite Strecken.

Max Peter Baumann erwähnt außer den Funktionen des Jodels als Tierlockruf, die er für die ursprünglichen

hält (Baumann 1976: 204), als Verständigungsmittel und als Teil der Geselligkeit (Baumann 1976: 205) auch noch die als Wiegenlied und als Jodelwettgesang bzw. Zweikampf (Baumann 1976: 205). Die Multifunktionalität ist schon am Ende des 19. Jahrhunderts bezeugt. So findet sich im Schweizerischen Idiotikon unter dem Schlagwort Jodel

folgender Hinweis: Dem Zweck nach dient der Jodel, wie der Kureien, zunächst als Lockruf für die

10

Kühe, dann aber als Lustäußerung des Sennen, auch als Kundgebung in die Ferne und zu geselliger Unterhaltung, die sich in Appenzell nicht selten zu Wettkämpfen zwischen verschiedenen Sängern steigert.

(Schweizerisches Idiotikon. Bd. 3, Frauenfeld 1892, Sp. 11; zitiert nach Baumann 1976: 90).

Der im Anhang wiedergegebene Bericht über ein Älplerfest in Schwyz aus dem Jahre 1855 bezeugt die Existenz von Wettkämpfen im Jodeln und Alphornblasen auch für die Innerschweiz.

Von der Multifunktionalität scheinen im Muotatal lediglich jene Melodien ausgenommen zu sein, die mit dem Namen Chueraiheli

bezeichnet werden.

Hugo Zemp bemerkt hierzu: Mit diesem Stück lockt man die Kühe, um sie in den Stall zum Melken zu bringen.

(Zemp 1990). Da in meiner Feldforschung terminologische Fragen nicht im Mittelpunkt standen, kann ich nicht sagen, ob die Muotataler das Chueraiheli

zum Juuz

zählen. Laut Hugo Zemp bedeutet juuzä

(verschriftsprachlicht juuzen

, eine Dialektform von jauchzen

bzw. juchzen

) zur gleichen Zeit das Ausstoßen von Juchschreien [...] und die Singart, die man heute allgemein als Jodel bezeichnet.

(Zemp 1990).

Die Bedeutungserklärung des Zeitwortes läßt jedoch nicht von vornherein einen Schluß auf die Bedeutung des Hauptworts zu, es könnte vielleicht sein, daß in der Muotataler Terminologie das Chueraiheli

kein Juuz

ist, obzwar es gjuuzäd

wird. Eine derartige Bedeutungsdifferenz zwischen Zeitwort und Hauptwort wäre nichts Ungewöhnliches. Sie tritt jedenfalls, wie ich oben gezeigt habe, in der wissenschaftlichen Terminologie auf als Neigung, das Wortfeld von Jodel enger zu fassen als das von jodeln.

Diese engeren Begriffe des Jodels sind also, wenn sie überhaupt funktional definiert sind, durch die Multifunktionalität bestimmt. Ein weiterer Untersuchungsschritt deckt jedoch starke Anhaltspunkte dafür auf, daß diese engeren Begriffe des Jodels primär musikalisch-formale Begriffe sind. In Max Peter Baumanns statistischer Untersuchung mündlich überlieferter Jodel scheinen ausschließlich Stücke mit mehr als einem Formabschnitt auf (Baumann 1976: 155 ff.).

Ebenso weisen die von Wolfgang Sichardt als Jodler

bezeichneten Stücke (Sichardt 1939: 4﹣40) stets mindestens zwei Formabschnitte auf. Dasselbe gilt für die Jodel

bei Alfred Leonz Gaßmann (Gaßmann 1906; 1936; 1961). Die Juchzer

und die kürzeren Rufe

hingegen sind zumeist einteilig, erheblich kürzer und melodisch weniger komplex. Die längeren, mehrteiligen, Rufe

, Lockgesänge

und Kuhreihen

genannten Stücke hingegen unterscheiden sich vom Jodel

durch ihren andersartigen formalen Aufbau: Während die Jodel

fast ausschließlich periodisch gebaute Formteile (Vordersatz + Nachsatz) aufweisen, ist diese Formkonstruktion bei den längeren Rufen

, Lockgesängen

und Kuhreihen

nicht zu finden. Lockrufe

und Kuhreihen

unterscheiden sich

11

auch noch in einer anderen, bemerkenswerten Hinsicht vom Jodel

: Während die allermeisten Jodelaufzeichnungen harmonisch-metrische Schemata erkennen lassen (taktschlüssige Harmoniefolgen, Funktionsharmonik, acht‐und sechzehntaktige Formen), ist das bei den Lockrufen

und Kuhreihen

nicht der Fall. Eine Ausnahme bildet allerdings – nach der Auffassung von Sichardt und Leuthold – der Muotataler Jodel und zwar sowohl in metrisch-formaler als auch in harmonischer Hinsicht. Ob diese Auffassung richtig ist, ist unter anderem Gegenstand der folgenden Untersuchungen.

Auffällig ist weiters, daß der Jodel

sowohl ein‐als auch mehrstimmig auftritt, während die verschiedenen Rufe

und die Kuhreihen

einstimmig sind. Eine Ausnahme bildet nach Berichten aus dem 18. und 19. Jahrhundert lediglich der (heute als ausgestorben geltende) Appenzeller Kuhreihen (Baumann 1976: 131) und die Appenzeller Löckler (Baumann 1976: 172).

Demnach scheint dieser engere Begriff des Jodels, wie er bei Gaßmann, Sichardt und Baumann auftritt, auf längere und komplexere musikalische Formen abzuzielen, die an keine bestimmte Funktion gebunden sind.

Die folgenden Untersuchungen sind auf den Jodel im engeren Sinn zentriert.

Diese Abgrenzung des Arbeitsfeldes soll nicht als eine Definition des Begriffes Jodel mißverstanden werden. Es liegt mir fern, den vielen Jodeldefinitionen eine weitere hinzuzufügen. Die Themenbegrenzung läßt sich auch mithilfe des weiteren, umfassenderen Jodelbegriffs von Graf (Graf 1975: 588) wie folgt formulieren: Arbeitsgebiet sind jene Muotataler Jodel, die nicht als Juchzer, Rufe oder Kuhreihen ausgewiesen sind. Da sich diese Unterscheidungen in allen für den Muotataler Jodel relevanten schriftlichen und tönenden Quellen in benennungsmäßig wie inhaltlich übereinstimmender Form vorfinden, sind sie nicht nur praktisch leicht zu handhaben, sondern auch inhaltlich sinnvoll.

(Daß sich hinter der benennungsmäßigen Übereinstimmung auch tatsächlich eine inhaltliche verbirgt, ist ein – angesichts der Verschiedenheit der theoretischen Grundauffassungen von Gaßmann, Sichardt und Zemp gar nicht selbstverständliches – Ergebnis der folgenden Untersuchungen, das hier schon vorgreifend bekanntgegeben wird). Diese Einschränkung bringt den Vorteil eines relativ homogenen und somit gut vergleichbaren Materials, das dann seinerseits wiederum mit den angrenzenden Gattungen

, zu denen ich nicht nur Juchzer, Rufe, Kuhreihen und Büchelmusik, sondern auch die Tanzmusik zähle, verglichen werden kann.

Eine terminologische Konsequenz dieser Präzisierung des Arbeitsfeldes ist, daß ich im folgenden unter Jodel stets den Jodel im engeren Sinn verstehen werde. Damit will ich, wie schon erwähnt, keine neue Jodeldefinition vorschlagen, sondern lediglich eine für diese Arbeit brauchbare und bequeme Terminologie benützen, die den doppelten Vorteil hat sowohl der Kürze als auch der Übereinstimmung mit den engeren Jodelbegriffen in den für den Jodel in der Schweiz relevanten Werken. Was den Umfang der zur Verfügung stehenden Quellen betrifft, so zeigt sich, daß innerhalb des Jodels im weiteren Sinn der Jodel im engeren Sinn die weitaus häufigste Untergruppe darstellt. Ob dieses Verhältnis die Wirklichkeit abbildet oder ein durch das Interesse der Forscher erzeugtes Artefakt ist, wage ich nicht zu entscheiden. Bei Gaßmann (Gaßmann 1961) finden sich 7 Jodel, aber keine Juchzer und Tierlockrufe aus dem Muotatal, obgleich er solche in anderen Landschaften sehr wohl aufgezeichnet hat. Sichardt publiziert 1939 zwei Viehlockrufe und 13 Jodel aus dem Muotatal, die einzigen auf seiner Forschungsreise aufgenommen Juchzer stammen aus Lungern. Die von Zemp 1990 herausgegebene CDJüüzli'. Jodel du Muotatal

enthält einen Viehlockruf (Chueraiheli

), mehrere Juchzer und 32 Jodel. Dieses Verhältnis dürfte dem im Repertoire eines einzelnen Juuzers entsprechen. Der Landwirt Franz Dominik Betschart, den ich am 12. 4. 1996 befragte, sprach von einem Chueraiheli

und mehreren Jüüzli

, die er könne.

Sehr oft verwende ich im folgenden statt Muotataler Jodel

das im Muotatal gebräuchliche Dialektwort Juuz

. Dieses hat zwar ein etwas weiteres Bedeutungsfeld als Jodel im engeren Sinne, weil es auch die Juchzer mit einschließt (Zemp 1990). Ich gebrauche es hingegen gleichbedeutend mit Jodel im engeren Sinne, sofern vom Muotataler Jodel die Rede ist.

Außer den bereits abgehandelten Jodelbegriffen gibt es noch weitere, von denen zwei erwähnt werden sollen, weil sie in der das Muotatal betreffenden Literatur vorkommen. Die Einheimischen des Muotatals

, so berichtet Hugo Zemp, hören es nicht gerne, wenn man als Jodel das bezeichnet, was sie selber Juuz oder in der Diminutivform Jüüzli nennen.

(Zemp 1990). Im Filmtitel Juuzen und Jodeln

(Zemp 1987) benutzt Zemp diese beiden Wörter, um auf die Unterschiede in der Ausführungsweise aufmerksam zu machen, der zwischen dem traditionellen Muotataler Juuzen und dem polierten Jodel der Jodlerklubs

(Zemp 1990) besteht.

Heinrich J. Leuthold schlägt in seinem Werk Der Naturjodel in der Schweiz

(Leuthold 1981) vor, den Registerwechsel als Jodel-Definitionskriterium fallenzulassen und als Kriterium nur mehr die textlose Singweise

aufzustellen (Leuthold 1981: 11), was er nicht nur mit den zahlreichen Tralala-Melodien und Kinderjodel

begründet: Es gibt Jodel, besonders im Appenzellischen, die, bei Vermeidung des Kopfregisters, in der Barytonlage gesungen werden. Im Chor nützen allerdings die Begleitstimmen als

(Leuthold 1981: 10 f.). Da es nach meiner Kenntnis eine solche Singpraxis im Muotatal nicht gibt, möchte ich Leutholds Jodelbegriff nur als Beispiel dafür erwähnen, wie die Bedeutung des Wortes Jodel den jeweiligen Erfordernissen entsprechend verändert wird.Überstimmen

den Tonraum bis zu den Jodelhochlagen aus. Die eigentliche Jodelmelodie verzichtet auf diese Hochlagen und damit auf den Wechsel zwischen Brust‐und Kopfregister.

Nicht unerwähnt bleiben darf der Begriff des Naturjodels

, der nicht nur in Leutholds Buchtitel, sondern auch von Zemp erwähnt wird: Der mündlich überlieferte Jodel, der durch stark ausgeprägte, regionale Merkmale gekennzeichnet ist, wird heute allgemein als

(Zemp 1990). Der Begriff Naturjodel dürfte im Umfeld des Eidgenössischen Jodlerverbandes aufgekommen sein. Es sei an dieser Stelle schon angemerkt, daß nicht alle Jodellieder schriftlich komponiertes Gut aus der Heimatbewegung darstellen. In Gaßmanns Sammlung finden sich im Kapitel Naturjodel

bezeichnet bezeichnet. Dieser Begriff wurde geprägt, um den textlosen Jodel vom geschriebenen Jodellied

zu unterscheiden, welches einen strophischen Text und einen Jodelrefrain beinhaltet. Die Verbreitung dieser geschriebenen Kompositionen [...] ist eng mit der im 19. Jahrhundert aufgekommenen Bewegung der Gesangsvereine verbunden.Tanzlieder und Gsätzli

zahlreiche Lieder mit angehängtem Jodelteil (Gaßmann1961: 165 ff.).

Diese Einleitung dürfte eigentlich nicht abgeschlossen werden ohne eine operationale Definition der Begriffe Metrum, Rhythmus und Takt zu geben. Doch möchte ich dies erst nach dem Kapitel über die Geschichte der metrischen Deutungsproblematik leisten, um die mit der definitorischen Vorentscheidung verbundenen Konsequenzen an Hand des vorgestellten Materials diskutieren zu können.

14Zur Problemgeschichte der Deutung des Muotataler Jodelmetrums

Der Muotataler Jodel tritt erst relativ spät, in den frühen Dreißigerjahren, in das Blickfeld der Forschung, gelangt dann aber schnell in den Ruf des Außergewöhnlichen und sich vom Jodel in der übrigen Schweiz stark Unterscheidenden, sowohl was die metrische Struktur als auch was die Melodiebildung undDie Jodelforschung im Muotatal beginnt mit den Aufzeichnungen des Luzerner Volksliedforschers Alfred Leonz Gaßmann 1931 und 1934 (veröffentlicht 1936 und 1961) und den Tonbandaufnahmen des deutschen Musikethnologen Wolfgang Sichardt im Jahr 1936 (Sichardt 1939). In jüngerer Zeit haben sich vor allem die Volksmusikforscher Peter Betschart (Betschart 1981) und Heinrich J. Leuthold (Leuthold 1981) sowie der Musikethnologe Hugo Zemp mit dem Juuz auseinandergesetzt. Hugo Zemp ist die Veröffentlichung seiner ab 1979 entstandenen Feldaufnahmen in Form von einer Schallplatte (Zemp 1979) vier Filmen (Zemp 1978) und einer CD (Zemp 1990) zu verdanken. Mit diesem Material hat Franz Födermayr spektrographische Analysen durchgeführt (Födermayr 1994). Mehr am Rande des Forschungsinteresses steht der Muotataler Juuz im Werk des Musikethnologen Max Peter Baumann (Baumann 1976). Wenn ich hier zwischen Volksliedforschern

und Musikethnologen

spreche, so bezieht sich diese Unterscheidung primär auf die musikwissenschaftliche Ausbildung.

Das von John Meier 1906 initiierte Schweizer Volkslied-Sammelunternehmen stützte sich vor allem auf die Mithilfe der zahlreichen, musikalisch gebildeten Lehrerschaft*)

Einer dieser Sammelaufrufe findet sich auf der Seite 2 der Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Bd. 4 ( 1906): Die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, der Schweizerische Lehrerverein und der Verein schweizerischer Gesang‐und Musiklehrer haben beschlossen, in gemeinsamer Arbeit eine umfassende Sammlung Schweizerischer Volkslieder zu veranstalten

[...] Wir bitten deshalb Alle, die Volkslieder kennen, sie aufzuzeichnen und womöglich mit den dazugehörigen Melodien einzusenden. [...] Alle Einsendungen sind zu richten an Professor Dr. John Meier, Pilgerstraße 45, Basel.

. In zweiter Linie bezieht sich der Unterschied auf die verschiedene Theorietradition in der Ethnologie und Ethnomusikologie einerseits und der Volkskunde und Volksliedforschung andererseits. Der Unterschied tritt in der Muotatalforschung der Dreißigerjahre besonders scharf zu Tage: Sichardt war Kulturkreistheoretiker, während Gaßmann der von John Meier (Meier 1897 und 1906) begründeten Rezeptionstheorie anhing. Der Unterschied in den Theorietraditionen verringert sich in der Nachkriegszeit allmählich, weil sich sowohl in der Ethnomusikologie als auch in der Volksliedforschung eine mehr funktionalistische Betrachtungsweise durchsetzte.

Die Entdeckung der metrischen Irregularität als einer für den Muotataler Jodelstil charakteristischen Eigenschaft erfolgte durch Wolfgang Sichardt (Sichardt 1939). Ob es sich hierbei um eine Entdeckung eines wirklichen Tatbestandes handelte oder um eine Erfindung

, ist unter anderem Gegenstand meiner Untersuchung. Erfindung

ist hier nicht nur im Sinne von Paul Watzlawick (Watzlawick 1981) gemeint, sondern auch im Sinne von Ernst Klusen (Klusen 1969). Denn ein mit metrischen Irregularitäten und ungewöhnlichen Tonsystemen ausgestatteter Jodel eignete sich mehr als jede andere musica alpina dazu, zur UR-MUSIG

hochstilisiert zu werden, was nicht erst durch den gleichnamigen Kinofilm des Berners Cyrill Schläpfer (Schläpfer 1993) geschah. Die Wissenschaft selbst hat mit der Hypothese des hohen Alters und mit der Betonung der Unterschiede zur abendländischen Kunstmusik diesen populären Auffassungen den Boden bereitet.

Die Frage, wie weit für diese wissenschaftlichen und populären Auffassungen eine empirische Basis besteht, wird in der vorliegenden Untersuchung allerdings nur, was das Metrum betrifft, gestellt und – soweit es mir möglich ist beantwortet.

Der Vergleich zwischen den Ausführungen der einzelnen Autoren zeigt freilich Unterschiede auf. Alfred Leonz Gaßmanns Aufzeichnungen (1936 und 1961) stellen in der Literatur über den Muotataler Jodel die große Ausnahme dar, sie bewegen sich in ganz gewöhnlichen Taktarten. Für Wolfgang Sichardt ist der pointierte Taktwechsel

ein Charakteristikum des Muotatal-Stils

(Sichardt 1939: 130), was sich auch in seinen Transkriptionen zeigt, während Heinrich J. Leuthold, Sichardts Taktwechselschreibung kritisierend, beim Muotataler Rhythmus

auf Taktstrichsetzung verzichtet, weil ihm überhaupt jedes Metrum fehlt

(Leuthold 1981: 58) und es sich zudem um einen Rubatostil handle. Auch in letzterem Punkt ist Sichardt der konträren Auffassung: nämlich daß im Muotatal-Stil

ein gleichmäßig (

und ein metronomartig

) pulsierender Rhythmuseinheitliches Zeitmaß

herrsche im Unterschied zum wechselnde[n] Zeitmaß

im Jodelstil der übrige[n] Deutschschweiz

(Sichardt 1939: 130). Max Peter Baumann hebt Sichardts Transkriptionen lobend hervor, weil sie den Jodel nicht in ein strenges Taktschema gedrängt

hätten (Baumann 1976: 160). Der Muotataler Peter Betschart, wohl der beste Kenner des Juuz, geht auf die Frage des Metrums kaum ein (Betschart 1981) und auch Hugo Zemp macht außer einer kryptischen Anmerkung (Zemp 1990: zu Nr. 2, 12c und 14) keine Angaben zu diesem Thema. So sind wohl als gegenwärtiger Forschungsstand

noch immer die einander entgegengesetzten Behauptungen Sichardts und Leutholds anzusehen.

Gemeinsam ist den beiden Auffassungen allerdings, daß es im typischen Muotataler Jodel kein strenges Taktschema gibt, und hierin stehen ihre Notationen im Gegensatz zu denen Alfred Leonz Gaßmanns, der 1961 zwar auf die Sichardtschen Transkriptionen hinweist (Gaßmann 1961: 308), auf Sichardts Auffassung aber nicht

16

weiter eingeht. Auch Sichardt hat, soweit mir bekannt ist, zu Leutholds Kritik nicht Stellung genommen. Und wie ist es zu verstehen, daß genau die zwei Autoren, die die größte und profundeste Materialkenntnis besitzen, nämlich Betschart und Zemp, zu dieser offenen Frage nichts aussagen? Ob solche Auffassungsunterschiede tatsächlich, wie ich in meinen Untersuchungen über Volksmusik‐ und Volksliedbegriffe

behauptet habe (Fritz 1994: 121), durch die unterschiedlichen theoretischen Zugänge bedingt sind, ist zu hinterfragen. Denn die Geschichte der Deutung des Muotataler Jodelmetrums macht eher den Eindruck, als sei ein Deutungskonstrukt, einmal in die Welt gesetzt, von Autor zu Autor übergegangen und lediglich an die jeweilige theoretische Position adaptiert worden. Ein Deutungskonstrukt

deshalb, weil keiner der Autoren die Muotataler Juuzer bisher über ihre eigene metrische Auffassung befragt hat, (– zumindest finden sich darüber keinerlei Hinweise in den Publikationen). Die Unterschiede in den Deutungen sind also wohl in erster Linie durch die Methode verursacht oder, aus einer heutigen Sicht, durch ein methodologisches Manko, das der Spekulation Tür und Tor öffnete. Freilich ist die Methodologie ihrerseits nicht unabhängig von der theoretischen Grundauffasssung. Daß die Frage nach den musikalischen Konzepten

der Ausführenden in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt ist, verdankt sich theoretischen Errungenschaften. Die Theorieabhängigkeit der Jodelaufzeichnung ist jedenfalls nicht so zu verstehen, daß Sichardt zu einer taktwechselnden Auffassung gelangt wäre, weil er Kulturkreistheoretiker, Gaßmann zu einer regulärtaktigen, weil er Rezeptionstheoretiker wer und Leuthold zu einer taktlosen, weil er vom Funktionalismus beeinflußt war.

Es soll nun zunächst die Deutungsgeschichte des Muotataler Jodelmetrums überblickhaft gestreift werden und zwar in Form einer Darstellung der Positionen der einzelnen Autoren. Die Wörter Metrum, Rhythmus und Takt werden von den Autoren in unterschiedlicher und mitunter in nicht genau eruierbarer Weise verwendet. Ich verzichte darauf, diesen Bedeutungsvarianten in jedem einzelnen Fall nachzuspüren.

17Alfred Leonz Gaßmann

Alfred Leonz Gaßmann gilt als der bedeutendste Volksliedforscher der Mittelschweiz. Als ehemaliger Natursänger meines kleinen Heimatdörfchens Buchs (bei Dagmarsellen) und als Volksliedsammler der engeren Heimat (Luzerner Wiggertal und Hinterland), späterhin auch der Mittelschweiz (Entlebuch, Vierwaldstättersee, Urkantone)

, wie der Autor sich selbst beschreibt (Gaßmann 1936: 7), darf ihm sozusagen ein Heimvorteil im Verstehen der Mittelschweizer Musik zugesprochen werden. Dazu kommt seine langjährige Erfahrung: Von den in seinem letzten großen Werk (Gaßmann 1961) veröffentlichten Jodelaufzeichnungen stammt die erste aus dem Jahr 1895, die letzte aus dem Jahr 1950. Gaßmann war ein Volksliedforscher der alten Schule. Er hat wahrscheinlich nie einen Phonographen oder ein Tonbandgerät benutzt. Außer der bereits erwähnten Rezeptionstheorie vertrat Gaßmann die Auffassung, daß die Landschaftsform den Musikstil präge (Gaßmann 1936).

Gaßmann verwendet ausschließlich die Mittel der konventionellen Notenschrift.

Das macht seine Jodelaufzeichnungen für meine Fragestellung nicht unbrauchbar, geht es doch um die metrorhythmischen Konzepte, und zur Wiedergabe derselben ist die konventionelle Notenschrift sehr wohl ein geeignetes Mittel. Die Voraussetzung ist allerdings, daß diese Konzepte auch wirklich verstanden wurden. Und wenn der Jodelstil des Muotatals sich tatsächlich so fundamental von den Jodelstilen der übrigen Mittelschweiz unterscheidet, wie Wolfgang Sichardt und Heinrich J. Leuthold behaupten, dann könnte von einem Heimvorteil im Verstehen

in diesem Falle nicht ausgegangen werden.

Eine metrorhythmische Besonderheit des Muotataler Jodels existierte für Gaßmann nicht. Ein kleiner Zahlenvergleich möge das unterstreichen: Von den 30 Jodeln, die er 1961 veröffentlichte (Gaßmann 1961: 179﹣197), sind sieben aus dem Muotatal. Davon ist ein einziger mit Taktwechsel geschrieben, die übrigen sechs weisen reguläre Taktschemata auf, während hingegen von den fünf im ebenfalls im Kanton Schwyz gelegenen Ort Goldau aufgezeichneten Jodeln drei mit Taktwechsel notiert sind. Unter den sechs Jodelaufzeichnungen aus Weggis im Kanton Luzern ist eine taktwechselnd, die übrigen fünf nicht.

Hingegen unterscheidet Gaßmann einen Typus des Schwyzerjodels

von einem Typus des Mittelschweizer Voralpenjodels

. Ihre Spezifika sieht er im Harmonischen, siehe Gaßmanns Erläuterungen zu den beiden Aufzeichnungen aus Goldau (Notenbeispiele 1 und 2, – mit Schwyz

dürfte hier nicht der Kanton, sondern dessen Hauptort samt Umgebung gemeint sein). Dazu eine Erläuterung: In der Sammlung Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland

(Voralpengebiet) schreibt Gaßmann, daß die mehrstimmige Ausführung dieser Jodel [...] mittelst des tonischen und Dominant-Dreiklanges, auch Dominant-Septimen-Akkordes [geschieht]. Verhältnismäßig wenig kommt der Unterdominant-Dreiklang zur Anwendung; mitunter beim Übergang in den 2. Teil (im 1. Takt des 2. Teiles).

(Gaßmann 1906: 174). [Dieses Zitat wurde für diese Ausgabe vollständig von Seite 19 auf Seite 17 verschoben.]

18

Gesungen von Lehrer Jos. von Euw, Goldau 1925. Dieser Jodel wird in höchster Stimmlage mehr gekrächzt als gesungen. Vielleicht wird damit der urwüchsige Klang des Büchels der Kehle abgerungen. Auffallend ist beim Schwyzerjodel, daß neben den Dreiklangstönen der Hauptakkorde auf der I., V., und IV. Stufe auch die Nebendreiklänge der II., III. und VI. Stufe angetönt werden.

(Gaßmann 1961: 309). Gesungen von Lehrer Jos. von Euw, Goldau 1925. Dieser Jodel schlägt aus der Schwyzer Rasse; die Wendung zur Unterdominante zu Beginn des 2. Teils hat er mit dem Mittelschweizer Voralpenjodel

des Entlebuchs und des Luzerner Hinterlandes gemein.

(Gaßmann 1961: 310).

Schwyzerjodel

als untypisch an. Da die Harmonik später behandelt werden soll, sei hier abgebrochen und zur Frage des Rubato weitergegangen.

Gaßmanns Angaben zu Rubato und Tempowechsel ermöglichen es, die sieben Muotataler mit den 23 übrigen Mittelschweizer Jodelaufzeichnungen zu vergleichen. Hierzu wurden die 30 Aufzeichnungen auf diesbezügliche Angaben hin untersucht und die Zahl der Aufzeichnungen, in denen eine bestimmte Klasse von Angaben vorkommt, bestimmt und in die untenstehende Tabelle eingetragen. Dann wurde jeder Spalte die Anzahl der Aufzeichnungen, die die genannte Eigenschaft haben, gleich 100% gesetzt und der Prozentanteil der Muotataler Aufzeichnungen bestimmt.

Wie die Tabelle zeigt, hat nur jeweils eine der sieben Muotataler Jodelaufzeichnungen die in der jeweiligen Spalte genannte Eigenschaft, was, je nach Anzahl aller Mittelschweizer Jodel mit dieser Eigenschaft, verschiedene Prozentsätze ausmacht. Ein Prozentsatz unter 23% bedeutet, daß die Muotataler Aufzeichnungen die genannte Eigenschaft in geringerem Ausmaß besitzen, als es ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Aufzeichnungen entspricht. Bei einem Prozentsatz über 23% ist es umgekehrt. Der Korrelationskoeffizient gibt den Zusammenhang zwischen der genannten Eigenschaft und der Eigenschaft Muotataler

an. Um zu beurteilen, ob die errechneten schwachen Korrelationen nicht sogar mit der Hypothese verträglich sind, daß in der Grundgesamtheit (aller Mittelschweizer Jodelaufzeichnungen, die Gaßmann hätte machen können, wenn er unermeßlich viel

20

Zeit dazu gehabt hätte,) zwischen der genannten Eigenschaft und dem Aufzeichnungsort gar kein Zusammenhang besteht, müßte ein Test auf stochastische Unabhängigkeit gemacht werden. Leider ist das wegen der geringen Anzahl der Muotataler Aufzeichnungen und/oder Aufzeichnungen mit der genannten Eigenschaft nicht möglich. Am wenigsten aussagekräftig sind aus demselben Grund jene Werte, die für die Fragestellung am wichtigsten wären, nämlich die Zahl der Fermaten im Melodieverlauf und die Tempoänderungen im Melodieverlauf. Die beiden etwas aussagekräftigeren Werte besagen, daß Schlußritardandi und Tempowechsel am Beginn des 2. Teils im Muotatal eher seltener sind als in den übrigen Mittelschweizer Aufzeichnungsorten. Wie irreführend es sein kann, aus kleinen Stichproben Schlüsse zu ziehen, zeigt jedoch die Zeile einteilige Jodel

: 3 von 7 Muotataler Jodeln sind einteilig, in dem im selben Jahrzehnt

*)

*) Gaßmanns Muotataler Jodelaufzeichnungen stammen größtenteils aus den 30er Jahren.

aufgenommenen Feldforschungsmaterial Wolfgang Sichardts (Sichardt 1939) sind es nur 2 von 13. Die vier Korrelationskoeffizienten indizieren also, wenn sie überhaupt etwas indizieren, ein geringeres Ausmaß an Abweichungen vom Gleichlauf des Metrums beim Muotataler Jodel im Vergleich zu den übrigen von Gaßmann beforschten Jodellandschaften und somit das Gegenteil dessen, was der Innerschweizer Jodelforscher Heinrich J. Leuthold (Leuthold 1981) behauptet.

Einen signifikanten Zusammenhang zeigt allerdings der Vergleich zwischen Gaßmanns Aufzeichnungen im Kanton Schwyz (Goldau, Seewen und Muotatal) und seinen Aufzeichnungen in den zum Kanton Luzern gehörenden Landschaften Entlebuch und der Gegend um den Rigi (Vitznau und Weggis). Diese Stichprobe umfaßt 27 der 30

1961 veröffentlichten Jodel. (Die restlichen drei stammen aus Ober‐ und Unterwalden). Der signifikante Zusammenhang besteht in der Schlußritardandonotierung:

enen.

(In diesem Fall sind die Untergruppen groß genug, daß ein solcher Schluß zulässig ist. Siehe Schlittgen (Schlittgen 1995: 401 f.)). Dies bedeutet jedenfalls, daß Gaßmann in Weggis, Vitznau und im Entlebuch zusammen mehr zur Schlußritardandonotation neigte als in Goldau, Seewen und im Muotatal zusammengenommen. Da sich nicht erweisen läßt, daß Gaßmanns Notationepraxis sich geändert hat, – sie scheint über all die Jahre hindurch gleich geblieben zu sein –, muß wohl angenommen

21

werden, daß der Unterschied in der Musik lag. (Aus dieser Statistik darf allerdings nicht auf einen Unterschied zwischen den beiden Kantonen schlechthin verallgemeinert werden: In Gaßmanns Arbeit über das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland

(Gaßmann 1906) hat von den 10 veröffentlichten Jodeln nur ein einziger ein Schlußritardando eingezeichnet).

Da Gaßmanns Muotataler Jodelaufzeichnungen im zweiten Teil einzeln behandelt werden sollen, sei hier abgebrochen, freilich nicht ohne anzumerken, daß Gaßmann bei keinem einzigen der 7 von ihm veröffentlichten Muotataler Jodeln ein Alphorn-fa

notiert, während er dasselbe in Seewen und Goldau sehr häufig schreibt (mittels des einzigen von ihm verwendeten diakritischen Zeichens oder mittels Fußnote oder als lydische Quart). Das gänzliche Fehlen eines Hinweises auf das Vorkommen des Alphorn-fa

im Muotataler Jodel ist ein weiterer Punkt, in dem sich Gaßmanns Aufzeichnungen nicht nur von denen Sichardts und Leutholds auffallend unterscheiden, sondern auch von den von Hugo Zemp veröffentlichten Feldaufnahmen. Ein weiterer Unterschied besteht im Repertoire: Während sich das Material Sichardts mit dem Leutholds und Zemps zu einem großen Teil deckt, kommen die von Gaßmann aufgezeichneten Jodel bei den anderen Autoren nicht vor. Gaßmanns sieben Muotataler Jüüz' stammen von mindestens vier verschiedenen Personen, es ist also auch nicht anzunehmen, daß er einen vom Durchschnitt abweichenden Personalstil aufzeichnete.

Wolfgang Sichardt

Wolfgang Sichardts Schweizer Forschungsreise im Sommer 1936, die ihn zu den Aufnahmeorten Appenzell, Neßlau, Kerns (Obwalden), Lungern, Muotatal, Mathon (Rätoromanisches Gebiet), Brigerberg (bei Brig), Vissoyé (Val d'Annivers, Unterwallis) und Neirivue (Westschweiz) führte und bei der er außer Jodelgesängen, Juchzern und Rufen auch Viehlockrufe und Kuhreigen, Alpsegen, Lieder und Jodellieder sowie einige Alphornweisen aufnahm, war die erste, die sich der modernen Tonbandtechnik bediente: Zur Tonaufnahme diente das neu herausgebrachte Magnetophongerät der AEG, das die vom Standpunkt der musikwissenschaftlich-volkskundlichen Aufnahmearbeit wünschenswerten technischen Voraussetzungen in hohem Maße erfüllt [...] Besondere Vorzüge sind Betriebssicherheit und Ungezwungenheit der Aufnahmen. [...] Für die Bereitstellung des Aufnahmegerätes bin ich der AEG, für die Überlassung eines hochwertigen Aufnahmemikrophons der Telefunken-Gesellschaft zu besonderem Dank verpflichtet.

(Sichardt 1939: 2 f.).

Sichardts Absicht war es, älteres Stilgut aufzufinden

(Sichardt 1939: 2). Das gelang ihm seiner Auffassung nach im Appenzellerland und im Muotatal, das sich ihm als wahre Fundgrube archaischer Melodik

erwies (Sichardt 1939: 29). Das Muotatal war als Reisestation ursprünglich wohl gar nicht eingeplant: Während meiner Aufnahmetätigkeit in Lungern hörte ich verschiedentlich von dem seltsamen Jodeldialekt des Muotatals. Man konnte ihn nicht recht beschreiben, aber soviel ging klar aus den Schilderungen hervor, daß es sich melodisch wie klanglich um etwas durchaus Eigenartiges, von den gemeinüblichen Schweizer Jodlern Abweichendes handeln mußte. In diesen Erwartungen sah ich mich bei den Aufnahmen nicht getäuscht. Ich fand nur verhältnismäßig wenig neues Melodiegut, viel Barockmelodik und als gewinnbringendste Ausbeute schließlich eine beträchtliche Anzahl von Melodien höchsten Alters. Unzweifelhaft handelt es sich bei diesem Altstil um eine vorgregorianische, also in vorchristlicher Zeit wurzelnde Schicht.

(Sichardt 1939: 29. Hervorhebung durch Sichardt).

Sichardts Muotataler Aufnahmen umfassen:

- 11

Solojodel

(8 davon veröffentlicht) - 8

Jodelduette

(5 davon veröffentlicht) - 2

Viehlockrufe

(beide veröffentlicht) davon einKuhreigen

- 1

Alpsegen, gesprochen

(nicht veröffentlicht) - 8

Alphornmelodien

(alle veröffentlicht).

Die Bezeichnungen Solojodel

und Jodelduett

beziehen sich auf die Interpretation.

Zwei der solistisch interpretierten Jodel kommen auch in der Duettvariante vor.

Eine Informanten-Familie dürfte dieselbe gewesen sein wie in Gaßmanns Muotatal-Forschung von 1931, nämlich die Familie Ablondi. (Die Namen Suter, Gwerder und Betschart sind im Muotatal so häufig, daß sich im Nachhinein kaum mehr eruieren

23

läßt, wer die Informanten Gaßmanns und Sichardts waren. Ablondi ist hier eine seltene Ausnahme. Marie Ablondi, deren Mädchenstimme Sichardt 1936 aufnahm, lebt heute in einem Altersheim). Trotz dem und trotz der zeitlichen Nähe der beiden Forschungen ist den von den beiden Forschern veröffentlichten Materialien, wie bereits erwähnt, kein einziger Jodel gemeinsam. Ebensowenig tritt in Sichardts Feldaufnahmen die Dreistimmigkeit auf, in der die Jüüzli laut Hugo Zemp vorzugsweise

(Zemp 1990) ausgeführt werden. Allerdings entstanden Zemps Aufnahmen 43 Jahre später. Und Gaßmanns Aufzeichnungen sind grundsätzlich immer einstimmig, auch in Sammlungen, in denen er über Mehrstimmigkeit berichtet.

Bei dem von Sichardt aufgenommenen Alphorn

handelt es sich übrigens nicht um die bekanntere gerade Form der Holztrompete, sondern um die die in der Zentralschweiz heute üblichere gewundene Form, die von den Einheimischen Büchel

genannt wird. Sichardt hat den Bläser mit dem Instrument, mit dem sämtliche in Muotatal aufgenommenen Melodien

ausgeführt wurden (Sichardt 1939: 96), fotografiert.

Der von mir im Frühling 1996 befragte Büchelbläser Moritz Trütsch erkannte auf dem abgedruckten Foto (Sichardt 1939: 96) den Büchelbläser Franz Gwerder z' Chrümmelers, geb. 1900, und dahinter die heute nicht mehr existierende Dorfwäschehütte von Muotathal. Um einen anderen Franz Gwerder könne es sich gar nicht handeln, weil es nicht viele Büchelbläser gegeben habe und die paar, die es gegeben habe, seien alle bekannt.

Sichardt versucht in der drei Jahre nach seiner Forschungsreise publizierten Arbeit Der alpenländische Jodler und der Ursprung des Jodelns

(Sichardt 1939), von der monographischen Grundlage ausgehend [...] einen Ausblick in die angrenzenden musikethnologischen Probleme zu geben

(Sichardt 1939: 1). Das bedeutete auch, die Frage nach dem Ursprung des Jodelns im Sinne der von Sichardt vertretenen Kulturkreistheorie zu behandeln. Der Autor gelangt zu der folgenden Auffassung: Die ursprünglichen Trägervölker des Jodelns sind Angehörige der melaniden, mittelländischen und verwandter Rassen, Urheber mutterrechtlicher, pflanzerischer Kulturen.

(Sichardt 1939: 167). Da sich Max Peter Baumann eingehend mit dieser Hypothese auseinandersetzt (Baumann 1976: 112 ff.), die wohl heute nicht mehr vertreten wird, möchte ich ihre Darstellung so kurz wie möglich halten: Durch Kulturwanderung etc habe sich das Jodeln weltweit verbreitet, wobei es zu Umbildungen

, Neuprägungen

und schöpferische[n] Fortbildungen

kam. Letzteres sei im Alpengebiet der Fall. Im Muotatalstil leben vermutlich Überbleibsel eines vorgermanischen, keltisch-helvetischen Volkstums fort, in den Hauptgebieten der Ostalpen und der Schweiz trägt westgermanisches Volkstum (im bajuwarischen auch ostgermanische Einschläge) ältere wie neuere Stilschichten.

(Sichardt 1939: 167). Die Anknüpfungspunkte, die die schöpferische Fortbildung ermöglicht hätten, seien in Ähnlichkeiten

24

[...] des melodischen Konsonanzempfindens

gelegen, der mutterrechtliche

(Sichardt 1939: 167 f.). Die Urjodler

ging vermutlich von der Terz‐ und Dreiklangssphäre

des 1. Formenkreises aus, der westgermanische Jodler nimmt die Schichtterz

der Aszendenzmelodik als aufbauende Keimzelle, der möglicherweise keltisch beeinflußte Muotataljodler endlich übernimmt vor allem die konsonanten Sexten des hypothetisch angenommenen Urjodlers, baut sie aber in ein Distanzsystem von Quartbeziehungen ein.angrenzenden Gattungen

jedoch, Alphorn‐ und Rindentrompetenmelodik, Viehlockruf, Kuhreigen und Alpenbetruf, wurzeln gleichfalls in sehr alten aber vom Jodlermelos ursprungsverschiedenen Schichten

, sie entspringen im weit ausgebreiteten Kreise der eurasischen Hirtenkultur

(Sichardt 1939: 168, Hervorhebung durch Sichardt). Die Ursprungsverschiedenheit von Viehlockruf (einschließlich Kuhreigen) und Jodel ist aus meiner Sicht der interessanteste Punkt dieser Hypothese. Sie wäre in dieser Form nicht möglich, könnte sie sich nicht auf einen musikalisch-stilistischen Unterschied gründen.

Dieser wird von Autoren, die im Jodel nichts weiter erblicken wollen als eine musikalisch und funktional etwas bereicherte Abart oder Weiterentwicklung des Viehlockrufs, übersehen.

Sichardt ordnet sein Material nach zweierlei Prinzipien: historisch-stilistisch und geographisch-stilistisch. Beide Einteilungen stehen quer zueinander, einem Jodel kommen sowohl geographische als auch historische Stilmerkmale zu. Die Konstituenten der geographischen Sonderstellung des Muotatalstils

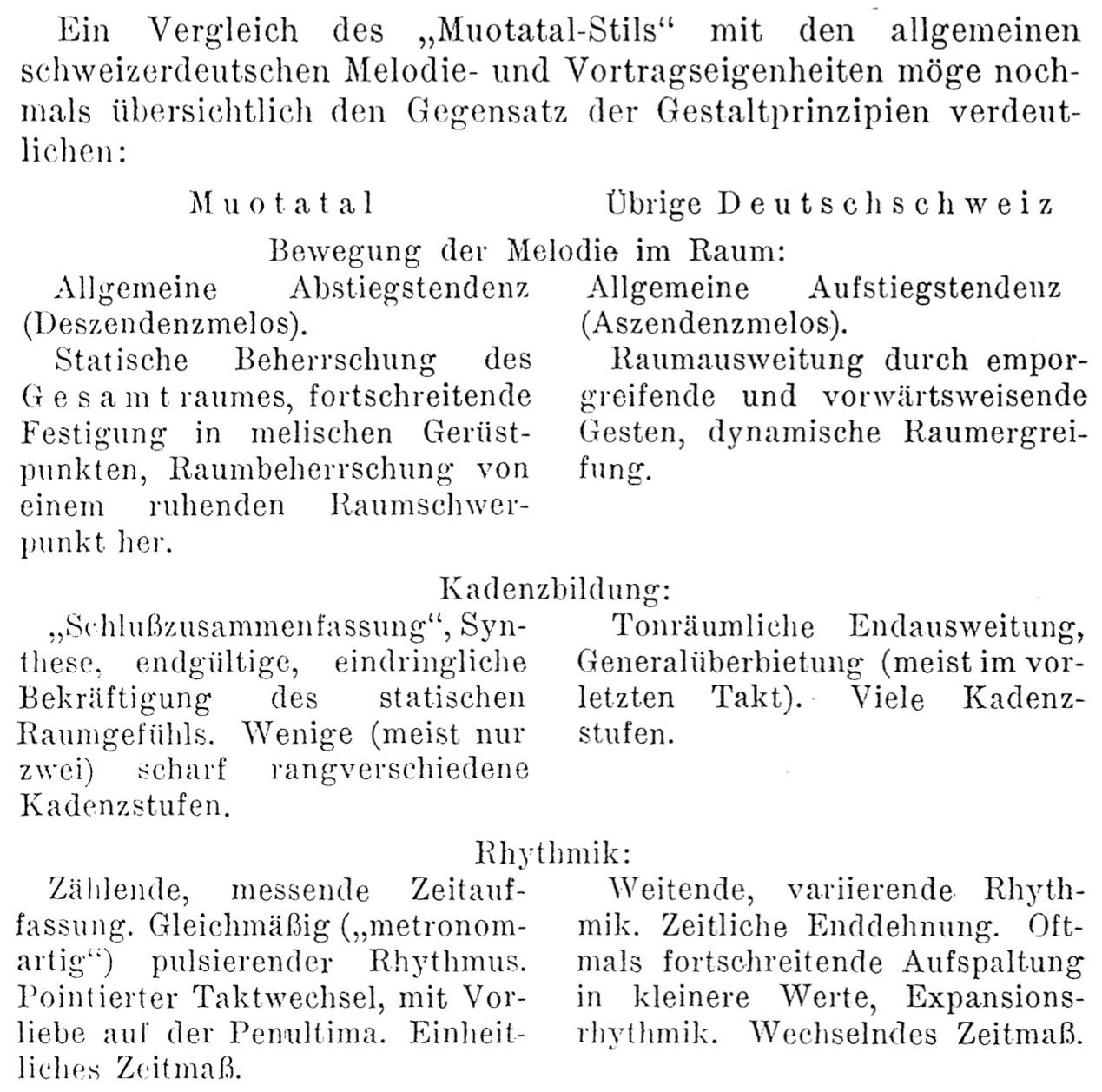

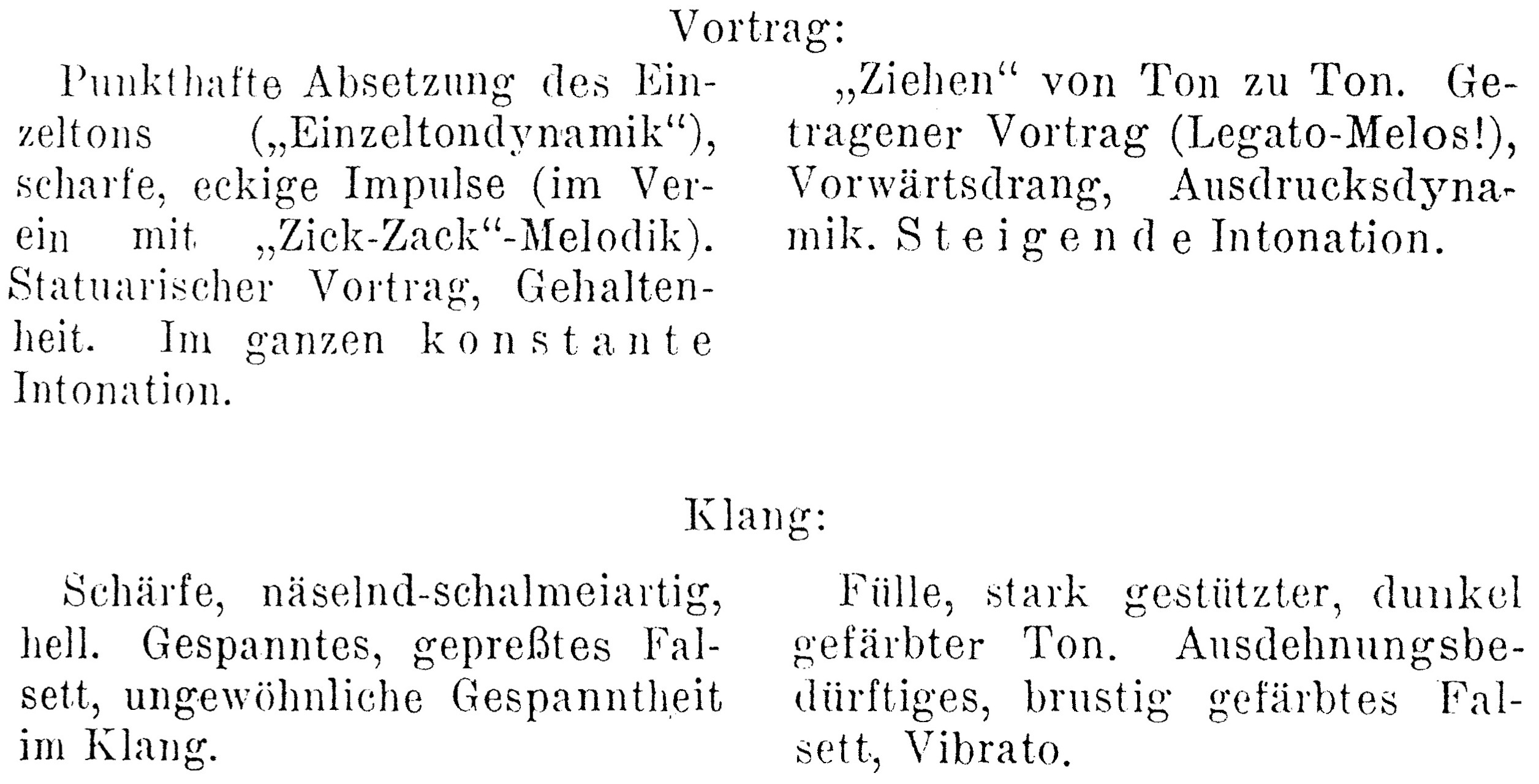

faßt Sichardt in folgendem Vergleich zusammen (Sichardt 1939: 130 f.):

Keinen deutschschweizerischen Jodelstil außer dem des Muotatals fand Sichardt so eigenartig und von den anderen so weit abweichend, daß er ihn allen anderen deutschschweizerischen Jodelstilen in dieser Form gegenüberstellte. Diese Unterschiede werden auch in den Transkriptionen und in den ihnen beigefügten Erläuterungen sichtbar.

Sichardt unterscheidet nicht nur nationale und landschaftliche Stile

(Sichardt 1939: 119 ff.), sondern, wie bereits angemerkt, auch historische Stilschichten

(Sichardt 1939: 4 ff.) und zwar Jüngste Schicht

, Barock

, Renaissance

, Mittelalter

und Vorgregorianische Schicht

. Die dreizehn veröffentlichten Muotataler Jodel verteilen sich auf drei der fünf Stilschichten. Vier Jodel schätzt Sichardt als Barockjodler

ein (Sichardt 1939: 14 ff. Nr. 19﹣22). Als eine volksmäßige Abwandlung ältesten abendländischen Organalstils

(Sichardt 1939: 27) gelten ihm drei zweistimmig gesungene Jodel und zwar der Struktur dieser Zweistimmigkeit wegen (Sichardt 1939: 28 f. Nr. 36﹣38). Die sechs übrigen ordnet er der vorgregorianischen Schicht

zu, was er nicht mit dem Alphorn-Fa

begründet, das sich auch in Melodien jüngerer Prägung

finde (Sichardt 1939: 31), sondern mit Einzelzügen struktureller und vortragsmäßiger Art

: Von den bekannten Jodlertypen harmonikalen Gepräges unterscheidet sich der Altstil des Muotatals aufs schärfste. Die großen Sprungintervalle, namentlich Sexten und Septimen, haben hier keine harmoniegezeugte, sondern eine lineare Funktion. Der Tonraum erscheint wie ausgemessen und in hohem Maß distanzmäßig charakterisiert. Die Quart gewinnt als Melodieschritt, das Tetrachord als Melodierahmen und Gerüstbeziehung besondere Bedeutung. Von unverkennbarer Eigenart sind Tonbildung und Singart. Fast punktförmig, kaum durch Portamento verbunden, reihen sich die Einzeltöne aneinander. Die Tongebung selbst ist klein und fest, von eigentümlich schalmeihafter Schärfe und Gespanntheit. In der Vokalisation überwiegt der gleichfalls schalmeihaft gefärbte ä-Klang. Sehr bezeichnend ist das rasch absteigende Schlußglissando. Dasselbe urwüchsige Portamento kehrt auch bei den ältesten Jodlern im Appenzell wieder [...], doch erscheint es in den Gesängen des Muotatals noch schärfer ausgeprägt.

(Sichardt 1939: 30 f). Siehe zwei dieser

26

sechs Jodel (Sichardt 1939: 36 ff. Nr. 45﹣50) in Notenbeispiel 3 und 4.

Während Sichardts Urprungshypothesen heute wohl veraltet sind, bleiben seine Transkriptionen gültig. Sie stehen in der Transkriptionstradition der Berliner Schule. Sichardt verwendet folgende diakritische Zeichen (Sichardt 1939: X):

- Agogische Dehnung

- Erhöhung um etwa einen Viertelton

- Vertiefung um etwa einen Viertelton

- Beständige Erhöhung oder Vertiefung der betreffenden Töne um etwa. einen Viertelton

- Tetrachordale Rahmenbeziehung

- Tetrachordale Rahmenbeziehung und zugleich Hinweis auf die Quarte als Tonschritt

- Pentachordale Rahmenbeziehung

- Pentachordale Rahmenbeziehung und zugleich Hinweis auf die Quarte als Tonschritt

- Hinweis auf strukturbedeutsame Terzen

- Glissando, Portamento zwischen zwei festen Tonstufen

- Portamento von unbestimmter zu fester Tonhöhe

- Stark absinkendes Schlußportamento

- Sehr gebunden, legatissimo

Dazu kommt noch die Fermate als Zeichen für Dehnung und die auf den Kopf gestellte Fermate als Zeichen für Kürzung. Das Zeichen Agogische Dehnung

(s. o.) verwendet Sichardt übrigens nur ein einziges Mal, und zwar bei einem Appenzeller Jodel (Sichardt 1939: 31 Nr. 39).

Sichardts Transkriptionen sind die genauesten, die in der Literatur über den Muotataler Jodel zu finden sind. Sichardt notiert nicht nur das Alphorn-Fa

, sondern auch die neutralisierte Terz, Eigenschaften, die durch die von Hugo Zemp (Zemp 1979 und 1990) und Franz Födermayr (Födermayr 1994) vorgenommenen Messungen bestätigt wurden. Jede Transkription ist mit einem ausführlichen Kommentar versehen. Dieser beinhaltet, wenn man das so trennen kann, einerseits Deutungen andererseits Beschreibungen. Die Unterscheidung zwischen Deutung und Beschreibung meine ich nicht als strenge Dichotomie, sondern als zwei Extreme, zwei Pole, zwischen denen sich die einzelnen Aussagen des Kommentars befinden. Alle diese Aussagen fußen auf Beobachtungen, doch sind sie in unterschiedlich hohem Grad deutungshältig. Dem Charakter eines bloßen Beobachtungssatzes

näher sind die Aussagen über Klang, Tonansatz, Vokalisation, Dynamik, Intonation, Artikulation, Phrasierung und Rhythmik; deutungshältiger sind die Sätze

27

über Tonsystem, Harmonik, Stil, Formschema und Metrum. Warum ich Sichardts Äußerungen über die Rhythmik zu den deutungsärmeren, seine Aussagen über die Metrik zu den deutungsreicheren und vom Höreindruck entfernteren Sätzen zähle, hat folgenden Grund: Es bedarf einer weniger hohen Interpretationsleistung, das Vorhandensein eines gleichmäßigen Pulses oder die rubatomäßige Abweichung von diesem Gleichlauf zu erkennen als die Betonungsverhältnisse des Metrums zu erfassen. Man kann z. B. hören, daß eine Tonfolge vor dem Hintergrund eines regelmäßigen Pulses abläuft, ohne noch zu wissen, wo die Eins ist

. Unter dem Terminus Rhythmus

beschreibt nun Sichardt gerade das Verhältnis der Tonabfolge zum gleichmäßigen Puls. Dieser ist zwar ebenfalls ein Deutungskonstrukt des Hörers, beinhaltet jedoch weniger Interpretationsleistung als das Verstehen der metrischen Betonungsverhältnisse, wenn sie, wie beim Jodel, latent sind. Und darauf will diese ganze Argumentation hinaus: daß Sichardts Aussagen zum Rhythmus

mehr Vertrauen geschenkt werden darf als seinen Äußerungen zum Metrum.

Sichardts Kommentare lassen, wenn man diese Argumentation als stichhaltig betrachtet, keinen anderen Schluß zu als daß der Interpretationsstil der acht Muotataler Informanten im Jahre 1936 kein Rubatostil war – im Unterschied zum Interpretationsstil, den Sichardt im Appenzell antraf. Sichardts Äußerungen über die Rhythmik der einzelnen transkribierten Jodel sind folgende (die Nummern sind die der Notenbeispiele im Kapitel Historische Stilschichten im alpenländischen Jodler

(Sichardt 1939: 4﹣40)):

Muotatal: Nr. 19: Der feste rüstige Schritt des Generalbasses beherrscht das Ganze.

Nr. 20: ... mit sehr prägnanter, klarer Artikulation, Tongebung und Rhythmik. [...] Generalbaßartig schreitende Rhythmik, an barocke Tanztypen wie Menuett und Passepied erinnernd.

Nr. 21: Gemessene Melodiebewegung, tonräumlich wie rhythmisch.

Nr. 22, 36, 37, 38, 45: Keine Äußerungen zur Rhythmik.

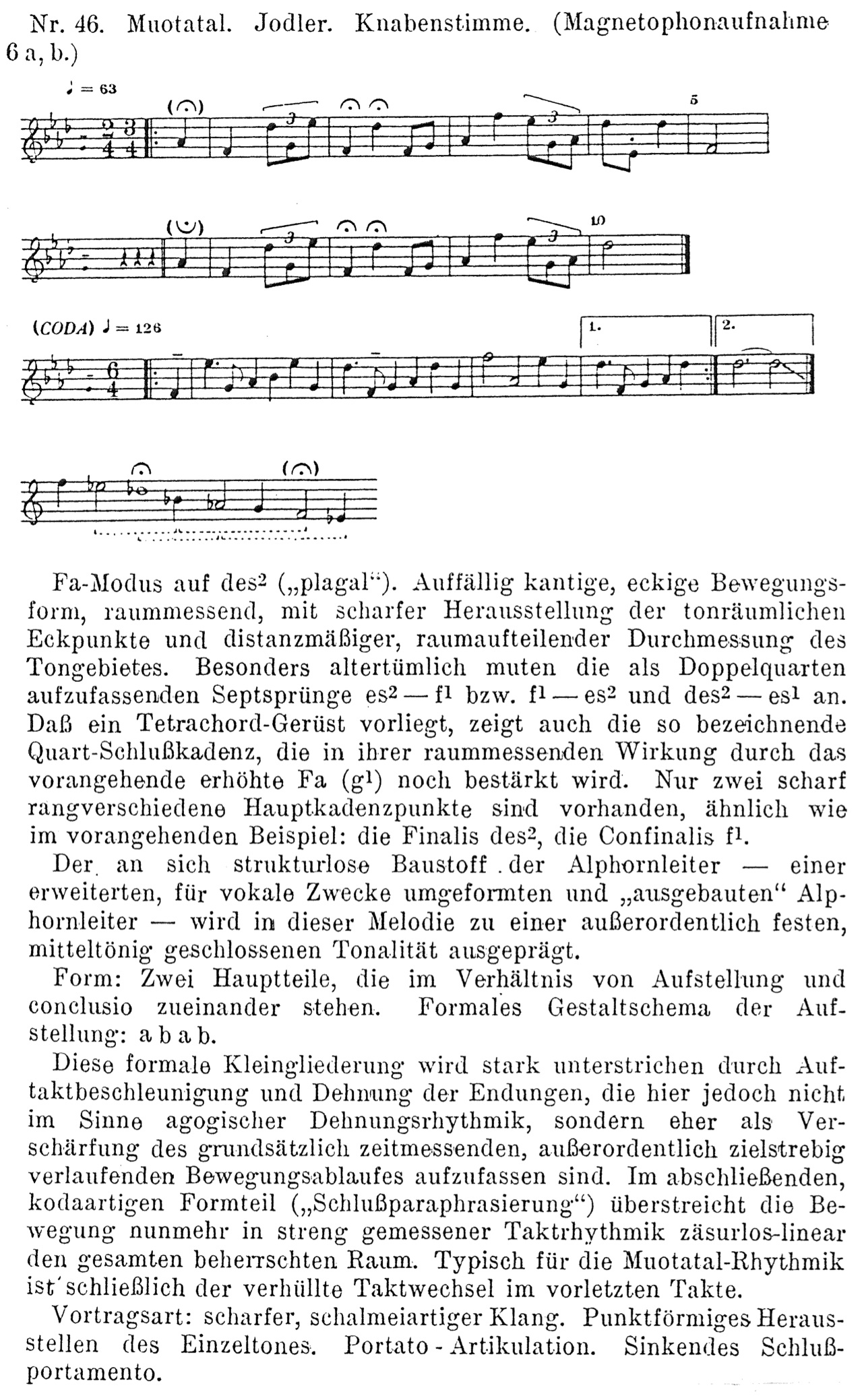

Nr. 46: ... Diese formale Kleingliederung wird stark unterstrichen durch Auftaktbeschleunigung und Dehnung der Endungen, die hier jedoch nicht im Sinne agogischer Dehnungsrhythmik, sondern eher als Verschärfung des grundsätzlich zeitmessenden, außerordentlich zielstrebig verlaufenden Bewegungsablaufes aufzufassen sind. Im abschließenden, kodaartigen Formteil [...] überstreicht die Bewegung nunmehr in streng gemess

Nr. 47: sener Taktrhythmik zäsurlos-linear den gesamten beherrschten [Ton-]Raum.Gemessene Rhythmik.

Nr. 48: Streng gemessene, dehnungsfreie Rhythmik.

Nr. 49:

Nr. 50: Keine Äußerung zur Rhythmik.Modale

, zeitmessende Rhythmik mit starker Betonung der zweiten Schlagzeit.

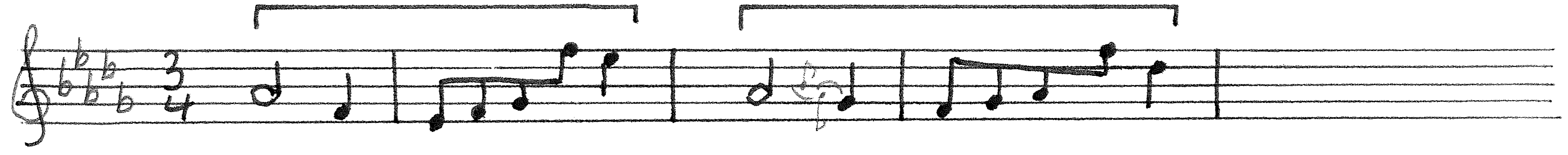

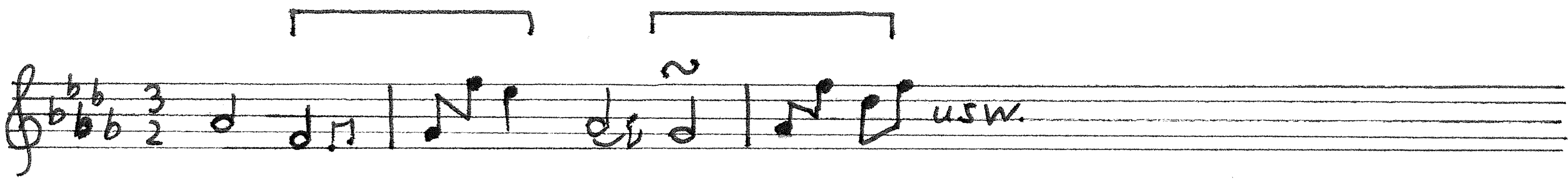

Notenbeispiel 3 (Sichardt 1939: 37. Kommentar ebd.: 38).

Modale

, zeitmessende Rhytmik mit starker Betonung der zweiten Schlagzeit.)Notenbeispiel 4 (Sichardt 1939: 38 f).

Sämtliche Spitzentöne erfahren ausdrucksvolle Dehnung. [...] Agogische Rhythmik.Nr. 23:

Sehr frei in Zeitmaß und Rhythmus, mit zahlreichen irrationalen Dehnungen und Beschleunigungen. [...] ausdruckshafte Dehnung aller Gipfeltöne.Nr. 24:

Dreiteilige Form: A : Aufstellung, rhythmisch sehr frei, B = Verarbeitung, etwas regelmäßiger im Rhythmus, C = schnelle Koda, taktmäßig. [...] Ausgeprägt agogische Rhythmisierung in allen Teilen. Spitzentöne ausdrucksvoll gedehnt.Nr. 39:

Freie, sehr agogisch betonte Rhythmik.Nr. 44:

eigentümlich irrational verdehnte Rhythmik mit starker agogisch-ausdruckshafter Hervorkehrung der Spitzentöne. Hinsichtlich der Zeitwerte ist die Notierung nur als Annäherung aufzufassen. Es dürfte schwer, wenn nicht unmöglich sein, die Fülle der irrationalen Züge dieser Rhythmik und Vertragsart graphisch festzuhalten.

Da die Rhythmik in Sichardts doppelter Einteilung nicht als historisch‐, sondern als geographisch-stilistisches Merkmal auftritt, kommt Sichardt im Kapitel Nationale und landschaftliche Stile

(Sichardt 1939: 119﹣138) noch einmal auf dieses Thema zu sprechen. Aufbauend auf Überlegungen von W. Danckert (Danckert 1939: 15 f.) begreift er die Rhythmik als Teil eines Komplexes zusammengehöriger Merkmale.

Er unterscheidet zwei Merkmalskomplexe: den Form‐ und Ausdrucksbereich des von Danckert so genannten Aszendenzmelos

(Sichardt 1939: 121) und den des Deszendenzmelos

(Sichardt 1939: 120 und 129 ff.). Diese Dichotomie setzt Sichardt mit dem Stilunterschied zwischen dem Muotatal und der übrigen Deutschschweiz gleich: Aus dem im ganzen einheitlich

(Sichardt 1939: 129). (Siehe auch obige Gegenüberstellung).aszendenzmelodischen

Stilbereich der deutsch-schweizerischen Alpenländer fällt ein Landschaftsgebiet heraus: das in der Zentralschweiz gelegene Muotatal. Wir treffen hier einen Sing‐ und Musizierstil an, dessen Grundprinzipien sich aufs schärfste von der deutschschweizerischen Gemein-Mundart abheben.

Die Rhythmik ist in diese Konstruktion miteinbezogen: Die Rubatointerpretation gehört zum aszendenzmelodischen, die Nonrubatointerpretation zum deszendenzmelodischen Form‐ und Ausdrucksbereich, diese also zum Muotatal, jene zu den übrigen deutschschweizerischen Landschaften. Auffällig ist, daß in der Beschreibung der beiden Merkmalskomplexe Parallelen oder Analogien zwischen Melodischem, Rhythmischem, Artikulatorischem und Klanglichem bemüht werden: Den aszendenzmelodischen Stil exemplifiziert Sichardt an Hand eines Musterbeispiels, des Appenzeller Jodels Nr. 15, wie folgt: Die größere Verdichtung liegt in den aufwärts gerichteten Bewegungszügen. [...] Durch ein

(Sichardt 1939: 120 f.). Der melodischen gestisches

Emporgreifen wird diese Aufstiegsbetontheit weiterhin bekräftigt. [...] Im Rhythmischen sind verwandte Züge zu bemerken: [...] Ein Vorwärtszug ist für den rhythmischen Ablauf kennzeichnend (nicht die gleichmäßig pulsierende Rhythmik, die sich mit dem Deszendenzmelos verbindet.) Agogische Drängungen und Dehnungen

30

variieren das Grundzeitmaß. Auch die Vortragsweise erscheint dynamisch belebt: getragener, ausdrucksvoller Vortrag, langatmiges Legato und drängende Klein-Dynamik. Schließlich steigende Intonation.Aufstiegsbetontheit

entspricht also im Rhythmischen ein Vorwärtszug

und agogische Drängungen und Dehnungen

, ferner eine drängende

Dynamik und eine steigende

Intonation. Ebensolche Gleichnisse enthält die Beschreibung des zweiten Musterbeispiels für den aszendenzmelodischen Merkmalskomplex und für die übrigen deutschschweizerischen Landschaften

, des Appenzeller Jodels Nr. 23: Auch in dieser Melodie weitet sich der Raum in großen, gestisch betonten Bewegungen nach oben. [...] Der rhythmische [...] Strom drängt unaufhörlich vorwärts. Der Vortrag ist durch und durch expansiv. Agogische Dehnungen unterstreichen die emporgreifenden Bewegungen im Sinne der Weitung und des Ausgriffes. Der Grundzug der Weitung herrscht auch im Bereich des Klanglichen: ein äußerst fülliger Klang bei stark gestütztem, oft vibrierendem Ton wird angestrebt.

(Sichardt 1939: 121. Hervorhebungen durch Sichardt). Hier ist es außer dem Vorwärtsdrängen und Emporgreifen auch der Begriff der Weitung und Expansion, der die Merkmalsebenen verklammert. Gleichnisse zeigen sich auch in der Beschreibung des dem Deszendenzmelos zugeordneten Muotatalstil[s}

: bei einer ausgesprochen

(Sichardt 1939: 129. Hervorhebungen durch Sichardt). Hier ist es das Bild des Haltens, Zählens und Messens sowie des Scharfen, das sich auf den einzelnen Merkmalsebenen wiederholt. Daß sich die Merkmale der beiden statischen

Grundhaltung wird der [Ton-]Raum [...] ausgeschritten und ausgemessen. [...] Ebenso ist das rhythmische Bild durch eine zählende, messende Zeitgestaltung gekennzeichnet. Schließlich der Vortrag: ungewöhnliche Gehaltenheit und Gespanntheit der Bewegung, bei scharfen, eckigen Impulsen. Jeder einzelne Ton ist bis zu einem gewissen Grade punkthaft

abgesetzt; scharfe, näselnd-schalmeihafte Klangfärbung.Form‐ und Ausdrucksbereiche

überdies zu Gegensatzpaaren anordnen lassen, braucht nicht extra gezeigt zu werden, weil Sichardt selbst das bereits getan hat. (Siehe obige Gegenüberstellung).

Sichardts dichotome Typologie macht den Eindruck des Konstruierten. Dies jedoch nicht im Sinne von Idealtypen (Max Weber), die sich im Empirischen stets nur unvollkommen wiederfinden, weshalb die Nähe des Empirischen zu diesem oder jenem Idealtyp eigens überprüft werden müßte, sondern im Sinne zweier gegensätzlicher Prototypen Appenzeller‐ und Muotatalstil

die jeder in sich eine erstaunliche gleichnishafte Homogenität ihrer Merkmale aufweisen, womit sich nicht nur Gegensatzpaare in ausnahmslos allen Merkmalskategorien ergeben, sondern der Gegensatz sich obendrein auf eine einfache Formel bringen ließe: statisch versus dynamisch. Diese Konstruktion ist sozusagen zu schön, um wahr zu sein und es erhebt sich die Frage, ob Sichardt das Empirische selektierte oder zurechtbog,

31

damit es sich in sein Konzept fügte. Im Speziellen: wie weit könnte sich die konzeptuelle Instrumentalisierung des Empirischen auf die Aussagen über die Rhythmik der Muotataler Jodel ausgewirkt haben? Wie weit ist Sichardts Ausführungen, denenzufolge der Muotataler Interpretationsstil ein Nonrubatostil ist, zu vertrauen? Das ist die Frage, auf die meine ganze ausführliche Darstellung von Sichardts Regionalstilkonzeption hinzielte.

Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich die Darstellung zu Ende bringen. Sichardt vermutet, daß der Unterschied zwischen dem Muotatalstil

und dem Jodelstil der übrigen Deutschschweiz auf eine ethnische Differenz zurückgeht:

Ein Großteil der aszendenzmelodischen Merkmale erfüllt allerdings nicht allein den Kreis der deutsch-alpenländischen Volksmusik, sondern weite Bezirke des deutschen, ja darüber hinaus des westgermanischen Liedes. [...] Wenn wir einerseits vermuten dürfen, daß im alpenländischen Jodeln ein vorgeschichtliches, also wohl vorgermanisches Substrat verborgen liegt, so muß auf der anderen Seite mit umso größerer Entschiedenheit betont werden, daß der Jodel in seinem gegenwärtigen Bestand (von wenigen Ausnahmen und Grenzfällen abgesehen) eine typisch deutsche Stilprägung darstellt.

(Sichardt 1939: 123). Eine solche Ausnahme ist der Muotatal-Stil

: Ob der Muotatal-Stil als ein ursprungsmäßig germanischer betrachtet werden darf, mag allerdings dahingestellt bleiben. Das herrschende Deszendenzmelos und mancherlei andere Stileigenheiten könnten sehr wohl von einer keltischen (helvetischen) Grundlage ausgehen.

(Sichardt 1939: 117. Hervorhebungen durch Sichardt). Die Subsumtion des deutschen

Gesanges unter den aszendenzmelodischen Merkmalskomplex brachte es mit sich, daß der Muotatal-Stil

als undeutsch erschien. Die Beschreibung des Jodelstils der übrigen Deutschschweiz

(s. obige Gegenüberstellung) und damit des aszendenzmelodischen Merkmalskomplexes enthält eine Reihe von Wörtern, die aus dem Zusammenhang herausgenommen an das damalige Germanenklischee oder auch an die NS-Rhetorik zur Zeit des Kriegsausbruchs erinnern: allgemeine Aufstiegstendenz, Raumausweitung, emporgreifend, vorwärtsweisend, dynamische Raumergreifung, Generalüberbietung, Expansion, Vorwärtsdrang, ausdehnungsbedürftig. Über die politische Zuverlässigkeit des Aszendenzmelos ließ Sichardt die Zensoren nicht im Zweifel. Es ist bei Sichardts Buch generell die Frage, wie weit Wortwahl und Aussagen durch die Absicht bestimmt sind, das Buch trotz der vom nationalsozialistischen Gedankengut abweichenden Auffassungen die Zensur passieren zu lassen. Ich halte Sichardts Muotatal-Theorie jedoch nicht für ein solches Zugeständnis, sondern für eine Konsequenz der Kulturkreislehre in der Ausformung durch W. Danckert, die Sichardt bereits auf der ersten Seite der Einleitung seines Buches erwähnt: W. Danckert gewährte mir freundlicherweise Einblick in eine Reihe seiner ungedruckten Arbeiten, denen ich vor allem die grundsätzliche Erkenntnis verdanke, daß das Jodelproblem letztlich nicht durch bloße Lokalforschung, sondern nur in weitgespannten Zusammenhängen völkerkund

32

licher und rassenkundlicher Art zu lösen ist.

(Sichardt 1939: 1). Die Kulturkreislehre und die hohe Wichtigkeit, die dem Unterschied zwischen Aszendenzmelos

und Deszendenzmelos

in dieser Theorie zukam, zwangen Sichardt, den Muotataler als einen sich vom übrigen deutschschweizerischen aufs schärfste

abhebenden Jodel zu begreifen (Sichardt 1939: 129).

Die Frage ist indes, ob das auf den Jodelrhythmus, wie Sichardt behauptet, wirklich zutrifft. Wenn zwischen Melodischem und Rhythmischem allenthalben verwandte Züge

entdeckt werden und zwar derart, daß der melodischen Aufstiegsbetontheit

ein rhythmischer Vorwärtszug

, agogische Drängungen und Dehnungen

entsprechen (Sichardt 1939: 120) und auf der anderen Seite dem durch die Melodie ausgemessen[en]

Tonraum eine zählende, messende Zeitgestaltung

(Sichardt 1939: 129) und eine gleichmäßig pulsierende Rhythmik

(Sichardt 1939: 120), dann bietet sich zuallererst die Erklärung an, daß diese Verwandtschaften bloß rhetorische, unechte Analogien sind, daß hier von kategorial Verschiedenem in Bildern und Gleichnisssen gesprochen wird und durch die geschickte Wahl der Bilder sowie durch die durch die verbindenden Wörter verwandt

, ebenso

, auch

eine Verwandtschaft suggeriert wird. Es sei nicht einzusehen, weshalb Rubatointerpretation mit dem Aszendenzmelos

näher verwandt sein solle als mit dem Deszendenzmelos

. Gerade deshalb, weil rein rhetorische Verwandtschaften beliebig erzeugbar seien, könne jedoch davon ausgegangen werden, daß Sichardts Beschreibungen des Jodelrhythmus richtig seien und mit der Empirie im Einklang.

Diese Argumentation übersieht allerdings, daß Sichardts Konzeption auf die Aufstellung zweier gegensätzlicher Typen abzielt und sich so dem Verdacht aussetzt, daß Unterschiede überzeichnet, zufällig aufgenommene Extremfälle überbewertet und von der Typenkonstruktion Muotatal-Stil